من مانشستر إلى برشلونة.. كيف نفهم الإنترنت بوصفه انعكاسا لسلطة رأس المال؟

في هذه المقالة المطوّلة، يحاول بن تارنوف، الكاتب المحترف في مجال التقنية والشريك المؤسس في مجلّة "لوجيك" (Logic)، أن يشرح لنا تطوّر العلاقة بين الرأسماليّة والإنترنت، وكيف ساهمت التقنيات الرقميّة في مضاعفة الفوارق الرأسماليّة وتعزيز العنصريّة بدلا من تجاوزها. الأخطر من ذلك أنّ حدود الاستغلال الرأسمالي قد اتسعت، فبعد أن كان محصورا في المصنع، صار أفراد المجتمع كلّهم أشبه بعمال المصنع الذين يساهمون في عملية التراكم المالي دون أن ينالوا حصّتهم من الثروة التي يجنيها مُلّاك الشركات. في وجه هذه الآفات، يقترح تارنوف بعض الحلول الواقعيّة والطموحة للتغلُّب على سياسات شركات التقنية التي تراقبنا في كلّ مكان وتُحوِّلنا في النهاية إلى بيانات رقمية وأرصدة بنكية.

سيطرت جملة من المُسلَّمات على مخيالنا الرقميّ لوقت طويل، وأنا متأكّد أنّ هذه المُسلَّمات مألوفة لدى معظمكم: يجب أن تكون المعلومات متاحة للجميع، كلّ ما يتيح التواصل بين البشر هو أمر جيّد بالضرورة، السيطرة الحكوميّة على الإنترنت سيّئة، الإنترنت عالم آخر لا تنطبق عليه القواعد القديمة، الإنترنت مكان تتجلى فيه الحرية الفرديّة، وهذه الحريّة بالأساس هي حريّة المرء في التعبير عن نفسه.

لم تكن هذه الأفكار محلّ إجماع مطلق يوما، بل دائما ما كانت محلّ نزاع بدرجة أو بأخرى. فقد وجدت الحكومات طرائق عدّة لفرض سيادتها على جغرافيا الإنترنت. كان العلماء قد انتبهوا مبكّرا إبان صعود أحد المواقع المؤيّدة لدعوى تفوُّق البيض -انطلق الموقع النازي الجديد "Stormfront" في عام 1996- أنّ علينا الحذر من أنّ التواصل الذي يوفّره الإنترنت يُمكن أيضا أن يجعل العالم مكانا أسوأ.

رغم ذلك، أحكمت هذه المُسلَّمات سيطرتها على الحسّ المشترك، وظلّت التقاليد التي نبعت هذه الافتراضات منها -اليوتوبيا التقنية(1) (techno-utopianism)، الليبرتارية السيبرانية (2) (cyberlibertarianism)، الأيديولوجيا الكاليفورنية (3)- هي السائدة. يُقال إنّ عقد التسعينيات الطويل قد بدأ مع سقوط جدار برلين في عام 1989، وانتهى بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في 2001. ولكن إذا تناولنا الأمر من جهة خطابنا العمومي عن الإنترنت، فإنّ عقد التسعينيات قد استمر لوقت أطول من ذلك!

ثمّ جاء إدوارد سنودن. ففي عام 2013، كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القوميّ أنّ شبكة الإنترنت تعمل آلة تجسّس ضخمة لخدمة مصالح الأمن الأميركي. أدّى ذلك إلى تسرُّب شيء من التشاؤم التكنولوجي إلى الوعي العمومي. وأخيرا، جاء ترامب. وبسبب فشل وسائل الإعلام في التنبؤ بإمكانيّة فوزه في انتخابات 2016، ضخّمت هذه الوسائل دور عمليات التأثير الروسي في مزاج الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي (وهي عمليات لا شكّ في وجودها، ولكنّ تضخيمها جرى في لحظة من الارتباك والحيرة الشديدة، بحيث صُوِّرت كما لو أنّها عمليّة سحريّة فائقة يُمكنها أن تُفسِّر نتائج تلك الانتخابات العجيبة). ولكن، في خضم ذلك، كان لهذا النوع من محاولة التأقلم مع ما حدث جانب إيجابيّ غير متوقّع، إذ إنّه وفّر الشرارة التي أطلقت ما بات يُعرف بـ "الصدام مع التقنية" (4) (techlash).

هكذا بدأ الصحافيون والسياسيون يولون مزيدا من الاهتمام المعمّق بالإنترنت وبالشركات التي تسيطر عليه. ظلّت مسألة المعلومات المضلّلة محطّ اهتمام رئيسي، ولكنّ المسائل تكاثرت، وبدا أنّ هناك عددا كبيرا من المشكلات التي لا بدّ من علاجها. انضم اليمين أيضا إلى هذا الجدل، فقد استقرّت في العقول الرجعية فكرة (مضحكة) مفادها أنّ المنصات الكبرى تُسكِت أصوات المحافظين وتقمعهم، الأمر الذي أدّى إلى تحوُّل طيف واسع من الشخصيات اليمينية إلى نقّاد شرسين لوادي السيليكون.

كانت نتيجة هذا التحوُّل صارخة! فقد بدأت هذه النبرة الحادّة الجديدة تظهر على صفحات جريدة النيويورك تايمز وعلى شاشة فوكس نيوز على السواء، وبين حكّام الولايات والكونغرس بلا فرق [أي بين اليمين واليسار وبين الجمهوريين والديمقراطيين على السواء]. وبعد أن كانت الانتقادات محصورة في دوائر علميّة ضيقة، لا تكاد تُفصح عن نفسها إلا على صفحات بعض المواقع والمجلات المعارضة مثل "The Baffler" و"Valleywag"، صارت هذه الانتقادات شائعة على كلّ منبر ولسان حتى باتت مُبتذلة مكرورة. ربما يغتاظ المرء من أصوات تلك الجوقة من الانتهازيين المزعجين الذين تحوّلوا بين ليلة وضحاها إلى نقاد للتقنية، ولكن رغم ذلك، فإنّ موجة الصدام مع التقنية أمر جيّد بالمحصّلة، فأخيرا بات بإمكاننا أن نخوض نقاشا حقيقيا حول الإنترنت. لقد انتهى عقد التسعينيات الطويل وماتت الآلهة القديمة!

حسنا، أين هي الآلهة الجديدة؟ هذا ما يجعل اللحظة التي نعيشها مثيرة للاهتمام، لقد انهارت المقولات السائدة القديمة، ولكنّ البديل لم يستقرّ بعد. يلخّص جيمس بريدل (James Bridle) ذلك بالقول: هناك شيء خاطئ بخصوص الإنترنت، وبخصوص طريقة تفكيرنا بالإنترنت، ولكننا حتى الآن لا نملك مجموعة صالحة ومقبولة من الإجابات حول الأسئلة الكبرى: أين مصدر الخطأ؟ وكيف نُصحِّحه؟

يتنافس الآن فريقان على تقديم هذه الإجابات، إنّهما يتنافسان على تقديم قصّة جديدة عن الإنترنت، قصّة يُمكنها شرح أصول الأزمة التي نعيشها وتقديم خارطة طريق لتجاوزها. يتحدّث البعض عن الاحتكار وضرورة مكافحته، بينما يُركِّز الفريق الآخر على مسائل الخصوصيّة وضرورة الحصول على موافقة المستخدمين. اقترحت شوشانا زبوف (Shoshana Zuboff) مصطلح "رأسمالية المراقبة" لوصف الأنواع الجديدة من الرصد والمتابعة والتلاعب التي تُستَخدم في سبيل الربح، وباتت ممكنة بفضل الإنترنت والتقنيات المرتبطة به.

صحيح أنّ بين هذه الأنواع من التحليلات فروقا لا يستهان بها، لكنّها تشترك في نوع من الفهم الليبرالي للرأسمالية بوصفها بالأساس نظاما خيِّرا، وإن كان بحاجة بين الفينة والأخرى إلى تدخُّل من الدولة للحدّ من غلوائه. ثمّ إنّ هذه التحليلات تشترك في التسوية بين الرأسمالية وبين الأسواق. وبينما يرى فريق مكافحة الاحتكار أنّ هذه الأسواق قد تتحد وتتراص في بعض الأحيان، فيجب عندئذ زيادة جرعة التنافسية فيها، يرى المؤيدون لرؤية زبوف أنّ الفاعلين في السوق ينتهكون أحيانا شروط التبادل النزيه، فيجب عندئذ كبح جماحهم. ولكنّ الفريقين -كما أسلفت- مجمعان على اعتقادين لا يتزعزعان: الأوّل، أنّ الرأسمالية تتوافق بالمجمل مع تطلُّع الناس نحو الكرامة وحقّهم في تقرير مصائرهم (أو يمكن جعلها كذلك ببعض التعديلات المناسبة). الثاني، أنّ الرأسمالية والأسواق هما الشيء نفسه. ماذا لو كان كلا الاعتقادين خاطئا؟ هذه نقطة البداية التي يُمكننا الانطلاق منها لبناء قصّة أفضل حول الإنترنت!

حسنا، إذا لم تكن الرأسمالية هي الأسواقَ فقط، فما هي؟

الأسواق موجودة منذ القديم، أما الرأسمالية فشيء حديث نسبيا، فقد ظهرت مبادئ حركة الرأسمالية أوّل ما ظهرت في أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ولكنّها لم تصل إلى طور الانطلاق الكامل إلا مع الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ولكنّ الرأسمالية جعلت من الأسواق شيئا أكثر أهميّة عما كانت عليه سابقا. لقد لاحظ المؤرّخ روبرت برينر (Robert Brenner) أنّ ما يُعرّف الرأسمالية في المقام الأوّل هو الاعتماد على السوق. فقد كان الفلاحون قبل الرأسمالية يتاجرون ويقايضون، ولكنّهم لم يكونوا معتمدين على الأسواق لتحصيل ضروريات معاشهم، بل كانوا يزرعون غذاءهم بأنفسهم. أما في المجتمعات الرأسمالية، فإنّك لا تحصل على قوت يومك إلا بوساطة السوق. لا مناص أمامك من شراء ما تحتاج إليه لتبقى على قيد الحياة؛ ولكي تجد المال اللازم للشراء، عليك أن تبيع قوّة عملك مقابل أجر.

يخدم "الاعتماد على السوق" وظيفة مهمّة: تسهيل التراكم. فالتراكم هو غاية أيّ تنظيم رأسمالي؛ أن تستخرج قيمة إضافيّة من مجموع القيمة الذي بحوزتك. إنّ ما يجعل الرأسمالية متذبذبة متقلبة ليس الأسواق، بل التراكم. لنعبّر عن الأمر بأسلوب ماركسيّ: رأس المال هو القيمة متحرّكة، فكلّما تحرّك رأس المال، توسّع وازداد. إنّ الرأسمالية إذن هي طريقة في تنظيم المجتمعات الإنسانيّة بهدف جعل رأس المال يتحرّك.

ثمّة طرائق عدّة لجعل رأس المال يتحرّك. الطريقة الرئيسيّة لأصحاب رؤوس الأموال هي شراء القوّة العاملة للناس، واستعمالها لإنتاج قيمة جديدة على هيئة سلع، ثمّ استخراج قيمتها عبر بيعها والحصول على الربح. بعد ذلك، يُعاد استثمار جزء من المردود في توسيع عملية الإنتاج، ليتسنّى لصاحب المال إنتاج المزيد من السلع بتكلفة إنتاج أقلّ، مما يتيح له منافسة المنتجين الآخرين للسلعة نفسها بكفاءة أعلى.

قد يبدو كلّ ما ذكرته واضحا أشدّ الوضوح، ولكنّ الرأسمالية في حقيقة الأمر هي طريقة مخصوصة في القيام بهذه العمليّة. لو فكّرنا بأنماط التنظيم الاجتماعي الأخرى، فإنّنا سنجد أنّ هدف الإنتاج كان غالبا تلبية احتياجات الناس، فالفلاح البسيط يزرع ما يتغذّى به هو وعائلته. وأحيانا يكون هدف الإنتاج هو جعل الحكّام أكثر ثراء، فالعبيد في روما القديمة كانوا يقومون بأقذر الأعمال ليتسنّى لرجال البلاط الإمبراطوري أن يستأثروا بألوان الرفاه والمتع.

إنّ ما يجعل الرأسمالية ظاهرة غير معتادة هو أنّ الإنتاج (والتراكم) لا يهدف فيها إلى أيّ شيء بعينه، ولا يبتغي إلا أن يسمح بالمزيد من الإنتاج والمزيد من التراكم. يمنح هذا الهوس الرأسماليةَ درجة فائقة من الحركيّة والديناميكية، ويمنحها قوّتها الثوريّة. فلا شكّ أنّ الرأسماليّة قد غيّرت الحياة البشريّة تغيّرا هائلا، وغيّرت -وهذا ما يهمّنا- طريقتنا في الإنتاج. لقد أجبرت الرأسمالية البشرَ على الإنتاج معا، في مجموعات وتشكيلات عمل وشغل متزايدة التعقيد. لم يعد الإنتاج أمرا يقوم به العامل لوحده، لقد بات أمرا اجتماعيّا.

تتضح هذه الديناميكية أوضح ما يكون في المصانع. لقد وُلِد المصنع الحديث بالأساس في مانشستر القرن التاسع عشر، حيث كان والد فريدريك إنجلز شريكا في ملكيّة معمل للقطن. منح ذلك إنجلز الشاب الفرصةَ لمراقبة ولادة المصنع الحديث بدقّة. لقد رأى مئات العمّال، بل الآلاف، وهم يتكدّسون في المباني الفسيحة، مصطفّين بانتظام حول الماكينات، يقوم كلّ واحد منهم بدوره المختلف ضمن تقسيم معقّد ومتناسق للعمل يخدم هدفا واحدا في النهاية. إنّهم يقومون بعمل مشترك.

في أوروبا ما قبل الرأسمالية، كان يُمكن لشخص واحد، أو لمجموعة أشخاص، أن يُنتجوا شيئا أو سلعة بالمعنى الكامل للكلمة. ولكنّ الحال اختلفت مع المصانع الرأسمالية، فـ "خيوط الغزل، والقماش، والسلع المعدنيّة التي تخرج من المصانع كانت عملا مشتركا لعدد كبير من العمّال، قام كلٌّ منهم بدور صغير في تجهيز السلعة". ولكن، يقول لنا إنجلز: "لا أحد منهم يُمكنه أن يقول: أنا صنعت هذا، أو: هذه من إنتاجي!".

ولكنّ المفارقة التي تحكم الرأسماليّة تكمن هنا تحديدا. ليس لأيّ عامل أن ينسب لنفسه الفضل في الإنتاج، غير أنّ مالك المصنع ينسب لنفسه وحدة ملكيّة كلّ ما ينتج العمال في عملهم المشترك. لقد باتت الثروة تتشكّل بمشاركة اجتماعيّة، وفق النموذج الجديد، ولكنّها لا تزال تُملك فرديا لشخص، وفق النموذج القديم.

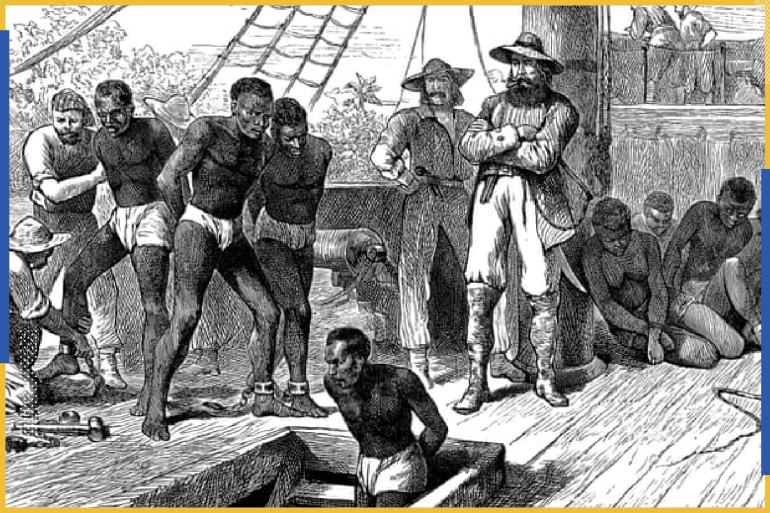

سيبدو هذا التناقض أكثر حِدَّة عندما ننظر إلى الصورة الكبرى ونأخذ حركة الاقتصاد كلّها بعين الاعتبار. فمهما كان عدد العمال المطلوبين لتشغيل معمل القطن في مانشستر، فإنّ العدد المطلوب لجعل عمل المصنع ممكنا لا بدّ أن يكون أكبر بكثير: صانعو الآلات، المسؤولون عن توفير الطاقة للآلات، العبيد الذين يقطفون القطن في الجنوب الأميركي لتغذية الآلات، إلخ. إنّ العمل الجمعي القائم داخل المشغل لا يتمّ إلا لأنّه مركز لدوائر عدّة من العمل الجمعي خارج المشغل.

في المقابل، كان الاقتصاد ما قبل الرأسمالي يبدو أشبه بأرخبيل من الجُزر، فهو يضمّ مجموعات من المنتجين الصغار الذين يعمل كلّ واحد منهم بمعزل عن الآخر، ويُنتجون ما يُنتجونه للاستعمال الشخصي. (لنتذكّر أنّ ماركس قد سبق له تشبيه المزارعين الفرنسيين بأكياس البطاطا!) في المقابل، يبدو الاقتصاد الرأسمالي أشبه ما يكون بالشبكة، فشبكة رأس المال تركّز جموع البشر في عُقَد الإنتاج الكبرى، وتصل بينهم عبر عدد لا يُحصى من خيوط الاعتماد المتبادل. ولكنّ الثروة التي تُنتجها هذه الشبكة لا تُوزَّع على العاملين الكُثر الذين أسهموا جميعا في إنتاجها، بل تُوزَّع على القلّة التي تمتلك هذه الشبكة: إنّهم أصحاب رؤوس الأموال.

قبل الرأسمالية، عندما كان الإنتاج يتمّ على مستويات أصغر تنحصر في فرد أو مجموعة أفراد، كان تنظيم الملكية بهذه الطريقة أمرا معقولا. فإذا كان الاقتصاد مجموعة من الجزر المنفصلة، فمن المنطقيّ أن تملك كلّ جزيرة ما تُنتجه. ولكنّ الرأسماليّة، بما أحدثته من ثورة في الإنتاج، قد أدخلت تناقضا كبيرا إلى المعادلة: لقد باتت الثروة الآن تُنتج وفق نموذج الشبكة، ولكنّها لا تزال تُملك وفق نموذج الأرخبيل. أصبح أصحاب رؤوس الأموال من أمثال والد إنجلز أثرياء، أما عمّال مانشستر فظلّوا يتقاضون أجورا تكاد لا تكفي لسدّ حاجاتهم الأساسيّة في أحياء فقيرة تنهشها الكوليرا!

ما علاقة ذلك بالإنترنت؟

إنّ الانترنت، ومجموعة التطوّرات التكنولوجيّة الرقميّة التي نطلق عليه "التقنية" (tech) بالعموم، يُضاعِف من هذا التناقض العميق في الرأسمالية بين كون الثروة مُنتَجة بفعل جماعيّ ومُملوكة بعد ذلك لأفراد. إنّ التقنية تُضاعِف من أثر نموذج مانشستر أضعافا مضاعفة، فهي تزيد من جماعيّة عملية إنتاج الثروة بطريقة غير مسبوقة، وتراكم ثروات جديدة بفعل ذلك، ولكنّ الثروات في نهاية المطاف تظلّ في أيدي قلّة قليلة من المُلّاك، تماما مثلما كان عليه الحال أيام إنجلز.

كنتُ قد قلت إنّ العامل في مشغل القطن في مانشستر لم يكن يستطيع أن يُمسك بكرة الخيطان ويقول: "أنا صنعت ذلك"، فَكُرة الخيطان الصغيرة هذه من صنع بضعة آلاف عامل (وعبد). أما ثروات التقنية، في الجانب المقابل، فهي حصيلة مساهمة مليارات البشر، الأحياء والأموات!

لأجل ذلك، كان مجال التقنية ذا مردود ربحي سخي جدا على نحو غير معقول. لنأخذ شركة "فيسبوك" على سبيل المثال. في عام 2018، أعلنت فيسبوك أنّ صافي دخلها يُقدَّر بـ 22 مليار دولار أميركي، مع هامش تشغيل نسبته 45%. تمتلك الشركة 40 ألف موظّفا يعملون بدوام كامل، مع عدد غير مُعلَن من المتعاقدين الخارجيين، أي إنّ تكاليف الإنتاج بالنسبة للأرباح التي تحصل عليها تقريبا لا شيء!

ثمّ إنّ قوّة فيسبوك ليست نابعة من المال فقط، فأنظمة الميديا البيئية (media ecosystem) المُهيمنة هذه باتت تُجسِّد ما أطلق عليه فرانك باسكوال (Frank Pasquale) "السيادة الوظيفية"، فهي تتصرف مثل الحكومات (وأبرز مثال لذلك هو حالة "ليبرا" (Libra)، العُملة الرقمية العالمية لفيسبوك)، وهذه الحكومة حكومة استبدادية يحافظ فيها مارك زوكربرغ على حصّة من الأسهم تكفل له إدارة الشركة والسيطرة عليها.

من الصعب أن نتخيّل شكلا من نموذج مانشستر أكثر تناقضا من أن يحكم ملياردير واحد شبكة اجتماعيّة تضمّ أكثر من ملياري شخص. لقد أصبحت شبكة رأس المال بيد القلّة على نحو أكثر تركُّزا مما كان إنجلز يتخيّل بكثير.

إنّ القول إنّ شركة فيسبوك لا تضمّ إلا عددا قليلا من العاملين بالنسبة إلى ما تقوم به لا يعني أنّ العمل الذي يقوم به هؤلاء العاملون متواضع الأهميّة. فمديرو المحتوى، وفنيو مراكز البيانات، ومهندسو الموقع، وغيرهم من العاملين، هم مَن يحافظون على سير العمل ويصونونه من الانهيار. ولكنّ عملهم الجمعيّ يعتمد في النهاية -كما هو الحال عند العاملين في مصنع والد إنجلز- على العديد من دوائر العمل الجماعي خارج فيسبوك، والحال أنّ قيمة مساهمة هذه المصادر الخارجيّة، في حالة فيسبوك أو غيرها من شركات التقنية، هائلة وواسعة جدا.

من هذه المصادر العمّالُ الذين يُصنِّعون البرمجيات والمعدّات ويرتبون البروتوكولات ويُبرمجون اللغات التي تُشكِّل الأساس الذي تنهض عليه صناعة التقنية. وقد تطوّرت هذه الصناعات الرديفة على مدار عدّة عقود، منذ بدايات اختراع الحواسيب الإلكترونية الحديثة الأولى في الأربعينيات، وكانت تعتمد بالدرجة الأولى -بل ربّما كان اعتمادا حصريا- على تمويل الجيش الأميركي. أحد المصادر الأخرى هو العمّال الذين يقومون بالأمور التصنيعية الأولى التي تأتي كلّ الأرباح من ورائها. ومعظم هذه الأعمال وضيعة أو خطرة، فهي تشمل تصنيع الهواتف الذكيّة، والتنقيب عن المعادن النادرة، وتصنيف بيانات التدريب لنماذج التعليم الآلي.

وعلى ما في هذه المهن من تنوُّع، فإنّها لا تزال تبدو مِهَنًا تقليدية، فأصحابها يقومون بعملهم لقاء أجر معلوم، سواء أكان هذا العمل ابتكارا لبروتوكولات للإنترنت أو مدًّا لكوابل الألياف البصرية. لكنّ التقنية قد استطاعت أيضا أن تُنتج القيمة من أنشطة لا تبدو شبيهة بأشكال العمل التقليدي، فلو عدنا إلى فيسبوك، فإنّنا سنجد أنّ القيمة التي تجنيها الشركة تأتي من المستخدمين الذين يبلغ عددهم نحو ملياري مستخدم يقومون بتزويد الموقع بالمنشورات والتعليقات وعلامات الإعجاب. ثمّ إنّ هذا المحتوى، بالإضافة إلى أنشطة المستخدمين كافة على المنصة، هو ما يُزوِّد فيسبوك بالبيانات الشخصيّة التي يستعملها لبيع الإعلانات الموجّهة، مما يعني أنّنا نحن المستخدمين نُمثِّل المساهم الأكبر في الأرباح.

لا يُمكن الجزم نظريّا ما إذا كان "النشر" و"الضغط" في فيسبوك "عملا" فعلا، وإن كان عملا فأيّ نوع من العمل هذا. في مقالتها المرجعيّة حول هذا الموضوع، استعملت المنظّرة تيزيانا تيرانوفا (Tiziana Terranova) مصطلح "العمل الحرّ" لوصف هذه الأنشطة المتنوّعة التي لا يتقاضى أصحابها أجرا، التي دعمت وسهّلت جني الأرباح في الأيام الأولى من حياة الإنترنت التجاريّة، بدءا من الأعمال التطوّعية للمنسّقين في شركة "إيه أو إل" (المعروفة باسم "America Online") إلى المصمّمين الذين يطوّرون البرمجيات مفتوحة المصدر. ولكنّ نطاق هذه الأنشطة قد اتسع اتساعا هائلا منذ عام 2000 عندما نشرت تيرانوفا مقالتها، وباتت هذه الأنشطة أقلّ شبها بما نفهمه عادة من كلمة "عمل". فمع مرور الوقت، باتت التقنية أقدر على استخراج القيمة منّا بمجرّد وجودنا في العالم واستعمالنا لها!

يُمكن أن نستقي مثالا جيّدا من مقهى يُدعى "Brainwash" في سان فرانسيسكو. كان في هذا المقهى، حتى إغلاقه، آلة تصوير تواصل تصوير الزبائن. بعد إغلاق المقهى، حصل بعض الباحثين على هذه اللقطات، واستعملوا بياناتها لتطوير نموذج تعليم آليّ لبرامج تمييز الرؤوس والوجوه. في عام 2016، استعملت الشركة الصينية "ميجفي" (Megvii) -وهي الشركة الرائدة في برامج التعرّف على الوجوه- هذه البيانات لتطوير برامجها الإلكترونية. وشركة "ميجفي" كما نعلم ضالعة في أنشطة المراقبة الشمولية (التوتاليتاريّة) التي تمارسها دولة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة سنجان [ذات الغالبية المسلمة من الأويغور] غرب البلاد. تخيّل إذن أنّك بدخولك إلى أحد المقاهي في مدينة سان فرانسيسكو يُمكن أن تكون قد ساعدت شركة تقنية على جني المزيد من الأرباح عبر بيع الحكومة الصينية منتجات تساعدها في قمع ملايين المواطنين على بُعد 6 آلاف ميل. (تبلغ قيمة شركة "ميجفي" الآن 4 مليارات دولار، وتأمل برفع قيمتها مليارا إضافيّا عندما ستعرض سنداتها في سوق الأوراق المالية).

إنّ هذا النوع من سلاسل إنتاج القيمة الغريبة والمعقّدة سيزداد شيوعا في السنوات القادمة، فكلّما تغلغلت شبكات الحواسيب في منازلنا ومحالّنا التجاريّة وشوارعنا وأماكن عملنا، أنتج ذلك المزيد من البيانات. في الوقت نفسه، تتطوّر قدرة الحواسيب على التعلّم بوتيرة متصاعدة، وتتزايد قدرتها على معالجة البيانات الموجودة على شبكة الإنترنت للاستفادة منها في أنظمة متنوّعة تبدأ من التعرّف على الوجوه ولا تنتهي عند التنبّؤ بتفضيلات المستهلك في الشراء.

والنتيجة هي عالم يصبح إنتاج الثروة فيه أكثر جماعيّة من أيّ وقت مضى. في القرن التاسع عشر، كان إنجلز يُناقش كيف غيّرت الرأسمالية نمط الإنتاج "من كونه سلسلة من الأفراد إلى كونه سلسلة من الأفعال الاجتماعية". إنّ دخول العالم كلّه في نطاق الحوسبة يعني أنّ نطاق هذه الأفعال الاجتماعيّة بات هو المجتمع برمّته. لقد بات المصنع قريبا لما أطلقت عليه تيرانوفا وآخرون، اعتمادا على مصطلح الحركة الاستقلالية الذاتية الإيطالية(5)، هو "المصنع الاجتماعي"، وباتت مانشستر الجديدة في كلّ مكان.

تصلنا الرأسمالية ببعضنا بعضا، وفي اندفاعها الدؤوب نحو التراكم، تأخذ الرأسمالية البشر إلى مواقع ودوائر جديدة لإنتاج الثروة جماعيّا. ولكنّ الرأسماليّة ليست ماكينة لبناء التواصل فقط، إنّها أيضا ماكينة لإنتاج الفُرقة أيضا، فالرأسمالية تُنتج التفاوت والفروقات في العملية نفسها التي تُنتج بها الثروة.

لنعد إلى حالة مانشستر مرّة أخرى، ولنشاهد آلية صناعة الفوارق هذه. إنّ البشر الذين جمعوا لهذه المدينة ثروتها معا ليسوا كتلة متجانسة، بل على النقيض من ذلك، إنّهم مقسّمون إلى رجال ونساء، وإنجليز وأيرلنديين، وبيض وسود. وهذه الفوارق كانت تتعزز باستمرار لأنّها تخدم هدفا ذا قيمة: إنّها تسهم في شرعنة الاستغلال وتصويره شأنا طبيعيا.

ولذلك، كان من الطبيعي أن يتقاضى الأيرلنديون أجورا أدنى من الإنجليز، وأن يعيشوا في أحياء فقيرة أشدّ الفقر. وكذلك كان من الطبيعي أن تتقاضى النساء أجورا أدنى من الرجال، في الوقت الذي يجب عليهنّ أيضا أن يقمن بمهمّة رعاية الأطفال دون أجرة (هؤلاء الأطفال الذين كانوا يذهبون إلى العمل في المعامل في سنّ الخامسة!). وكذلك كان استعباد ذوي الأصول الأفريقية وجلبهم للعمل في حصد القطن الذي يزوّد المعامل أمرا طبيعيا مُشرعنا، وكان من الطبيعي نهب أراضي السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون في الحقول التي زُرعت بالقطن بعد القضاء على سكانها!

لم تخترع الرأسمالية الفوارق بين البشر، فالبشر مختلفون في صورهم ولغاتهم ومجتمعاتهم وثقافاتهم، ولكنّ الرأسمالية جعلت هذه الفوارق ذات أثر مُعتبر في حيوات البشر. لقد حوّلت الاختلاف إلى تفاوت، فأصبحت الفوارق تمسّ قدرة الإنسان وقيمته (بل وتُحدِّد: هل يعتبر إنسانا أصلا أم لا!).

يرى العالِم السياسي سيدريك روبنسون (Cedric J. Robinson) أنّ إحدى سمات الرأسمالية منذ البداية كانت إنتاج الفوارق (ولذلك فإنّه يُطلق عليها لقب "الرأسمالية العنصرية"). وفقا لروبنسون، كانت أوروبا الإقطاعيّة عنصريّة. ولذا فإنّ الأوروبيين حين غزوا بعضهم بعضا واستعمروا أحدهم الآخر، جاؤوا بأفكار عنصريّة لتبرير استعبادهم لشعوب السلاف مثلا. (في الحقيقة، فإنّ كثرة استعباد السلاف (Slaves) في العصور الوسطى هو ما جاء بكلمة عبد (slave) إلى الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية).

إذا كان الفكر العنصري متغلغلا في المجتمع الذي ظهرت فيه الرأسمالية، فإنّ دور الرأسمالية كان التقاط هذه المفاهيم ومدّها إلى حدّها الأقصى. فقد طوّرت الرأسمالية مزيدا من الأفكار حول الفوارق العِرقيّة وعمّقتها بهدف تبرير علاقات الاستغلال والإخضاع الجديدة التي يتطلّبها تراكم الإنتاج (خاصّة بعد أن بدأ الأوروبيون باجتياح آسيا وأفريقيا والأميركتين). يقول روبنسون إنّ "اتجاه الحضارة الأوروبيّة مع الرأسمالية لم يكن نحو زيادة التجانس، بل نحو تعزيز الفوارق، بل ونحو تحويل الفوارق المناطقيّة والثقافيّة والجدلية (dialectical) إلى فوارق عِرقية عنصرية".

تساعدنا فكرة روبنسون في توضيح جانب آخر مهمّ من جوانب عمل التقنية. قلنا إنّ التقنية تزيد من التناقض الرأسمالي بين جمع الثروة جماعيّا وامتلاكها فرديا، والآن نقول إنّها تزيد أيضا من نزوع الرأسماليّة إلى تقسيم البشر إلى مجموعات مختلفة، لكلّ مجموعة منهم قيمتها وقدرتها. وهذان الدوران للتقنية متضافران معا. "إنّ رأس المال ليس برأس مال حقّا إلا بالتراكم"، يقول ذلك المنظّر جودي ميلاميد (Jodi Melamed)، ويتابع بالقول: "ولا يمكن لرأس المال أن يتراكم إلا عبر الإنتاج والتحرّك من خلال علاقات من اللا مساواة الحادّة بين المجموعات البشرية". بعبارة أخرى: إنّ شبكة صناعة الثروة تعتمد على ماكينة إنتاج الفوارق هذه.

مع الوقت، بات إنتاج الفوارق يتم تلقائيا من خلال البرمجيات وعلى مستوى الخوارزميات، إذ تتدفق بيانات الجموع المرقمنة إلى خوارزميات الآلات القادرة على التعلّم، وتقوم هذه الأخيرة بإيجاد الأنماط داخل البيانات، الأمر الذي يمنح الرأسمالية أداة أقوى لتصنيف البشر وفصل كلّ مجموعة على حِدَة.

عودة إلى عام 1993، استبق المتخصّص في مجال وسائل الإعلام أوسكار جاندي جونيور (Oscar H. Gandy, Jr.) ما سيجري وقدّم لنا رؤية دقيقة حول آلية العمل هذه، وقد أطلق عليها اسم "التصنيف ذو الرؤية الشاملة" (The Panoptic Sort)، وذلك في كتابه الذي حمل العنوان نفسه. "إنّ التصنيف ذا الرؤية الشاملة هو آلة قادرة على تصنيف الأفراد إلى فئات وطبقات على أساس أنظمة قياس روتينية"، مُعقِّبا بالقول: "إنّها تقنية تقوم بالتمييز الذي يُحدِّد الخيارات والفرص على أساس المقاييس والنماذج الإدارية التي تغذيها".

كان جاندي يراقب طريقة جمع الحكومات والشركات للمعلومات الشخصيّة وآليتها في معالجتها، في وقت كانت فيه الحواسيب لا تزال بدائيّة جدا مقارنة بحالها اليوم (وبالطبع لم تكن التجارة عبر الإنترنت قد ظهرت بعد). ومع ذلك، أدرك جاندي المنطق الذي استقرّ اليوم، فالبيانات تأتي من مصادر عديدة بهدف تصنيف البشر "بناء على قيمتهم السياسية والاقتصادية المفترضة". وهذه العمليّة، في نظر جاندي، ليست شيئا عرضيا أو هامشيا في الرأسماليّة، بل هي جزء لا يتجزّأ منها، فالتصنيف ذو الرؤية الشاملة هو "العين الشاملة لماكينة إنتاج الفوارق التي تقود النظام الرأسمالي العالمي".

اليوم باتت هذه العين الشاملة ترى أكثر بكثير من ذي قبل، وباتت مخاطر التصنيف أكبر بكثير من ذي قبل. فالتصنيفات التي تقوم بها الخوارزميات تساهم في تحديد مَن يستحقّ قرضا من البنك ومَن لا يستحق، ومَن الذي يستحقّ وظيفة ما، ومَن الذي يستحقّ السجن. إضافة إلى ذلك، لاحظ جاندي أنّ التصنيف ذا الرؤية الشاملة يُضخِّم أشكال التفاوت القائمة أصلا، سواء أكان تفاوتا عِرقيا أو غير ذلك. اليوم، بعد تطوُّر الأنظمة ذاتية التعلّم، بات ذلك أصحّ مما كان عليه البارحة.

في السنوات القليلة الماضية، حاول عدد من العلماء والصحافيين لفت الانتباه إلى مشكلة "التحيّز الخوارزمي" (algorithmic bia). إنّ هذا التحيّز مزمن ومُقيم في الأنظمة ذاتية التعلّم، لأنّها ببساطة "تتعلّم" من خلال البيانات المُستقاة من العالم الاجتماعي الواقعي (وهي بيانات تعكس بالضرورة قرونا من الفروقات والتفاوت الذي صنعته الرأسمالية). ومن ثمّ فإنّ خوارزميات "الشرطة التنبؤية" (predictive policing) تتعلّم بناء على بيانات تُظهر لها أنّ الشرطة قد اعتقلت العديد من الأشخاص ذوي البشرة السوداء، الأمر الذي يدفعها لتوقُّع اعتقال المزيد من ذوي البشرة السوداء. وكذلك هو الحال في خوارزميات شركة أمازون المدرّبة على سير ذاتيّة معظمها لعاملين من الذكور، مما يجعلها تحابي الرجال ضدّ النساء في فرص التوظيف.

إنّ دور هذه الأنظمة ليس إنتاج التفاوت وحسب، بل تطبيعه أيضا. دائما ما كانت الرأسمالية، بماكينتها المنتجة للفوارق، بحاجة إلى قدر لا بأس به من العمل الأيديولوجي للحفاظ على هذه الفوارق. فلمئات السنين، كان على الفلاسفة والقساوسة والعلماء ورجال الدولة أن يواظبوا على القول إنّ هذا النوع من البشر أو ذاك أحطّ رتبة من غيره، وكانوا لا يفتؤون يردّدون أنّ سلب أراضي أولئك القوم أو قمع حريّتهم أمر مشروع ومستحقّ، وأنّ حكم أجسادهم واستغلال عملهم جزء من طبيعة الوجود. لا تولد هذه الأفكار ولا تنتشر من تلقاء نفسها، بل لا بدّ من فاعلين يتعمّدون نشرها عبر المكان والزمان وعبر الأجيال والقارات، ولا بدّ أن تستقرّ هذه الأفكار في القوانين والممارسات، وأن تُدرَّس في المدارس والكنائس، وأن تُفرَض في البيوت والشوارع.

يحتاج كلّ ذلك إلى وقت وجهد، ولكنّ الأنظمة الآلية ذاتية التعليم يُمكنها أن تسرّع العمل، فهي تقوّي السلطة المفترضة وتجعل الفوارق التي تُنتجها الرأسمالية تبدو -بحكم ما يُفترض من حياديّة الحاسوب- فوارق أنتجتها الطبيعة. فإذا قال الحاسوب إنّ ذوي البشرة السوداء أميل إلى ارتكاب الجرائم، أو إنّ النساء لا يصلحن مهندسات برمجيات، فإن ذلك يجب أن يكون صحيحا. هذا ما قاله أحد المعلّقين اليمينيين بصيغة أخرى: الخوارزميات مجرّد رياضيات، والرياضيات لا يُمكن أن تكون عنصريّة! إذن، فإنّ الأنظمة ذاتية التعليم لا تقوم فقط بأتمتة (automate) إنتاج الفروقات واللا مساواة، بل تؤتمت معها العنصرية أيضا.

لكلّ جسم متحرّك وسيط مثاليّ ليتحرّك فيه، فالسمكة بحاجة إلى الماء لحركتها، والسيارة بحاجة إلى طريق ممهّد. ولمّا كان رأس المال هو القيمة متحرّكة، فإنّه لا بدّ أن يبقى في حالة حركة مستمرّة. ورأس المال يُفضِّل الحركة داخل نوع خاص من النسيج الاجتماعي؛ نسيج يكون مترابطا ومُفكّكا، ومتصلا ومتقطّعا، ومتشابكا وممزّقا في آنٍ واحد.

يساعدنا هذا في فهم ما الذي ندعوه بـ "التقنية". إنّ التقنية هي أداة ومسرّع لهذه الديناميكيات من "الانفصال الاجتماعي المتصل على نحو مكثّف" إذا استعرنا عبارة ميلاميد. وهذا ما يُفسِّر نزوعها نحو إنتاج الاختلالات الهائلة في التوازن في الثروة والسلطة، ونحو تعزيز التنظيم الهرمي للبشر بناء على العِرق والجندر وغير ذلك من فئات التصنيف.

لكي يكون تحليلنا مفيدا يجب ألّا يقتصر على الجانب الوصفي، بل عليه أن يضمّ عنصرا واجبيا؛ أي إنّ عليه أن يُقدِّم نوعا من الإجابات عن سؤال: ما الذي يجب عمله؟

كالعادة، عند هذه النقطة تصبح الأشياء أكثر ضبابيّة. ولكنّ نقطة واحدة تظلّ واضحة بما فيه الكفاية. إذا كانت التقنية تُفاقِم من التناقض القائم بين كون الثروة تُجمع بأيدي كثرة ثمُ تحاز بأيدي قلّة، فإنّ الحلّ الواضح لذلك لا بدّ أن يكون هو حلّ هذا التناقض: الثروة يجب أن تُنتج جماعيا وتُملك جماعيا، أو، كما قال ماركس وإنجلز في "البيان الشيوعي"، الحلّ هو تحويل "المنتج الجماعي" لرأس المال إلى "ملكية مشتركة لجميع أفراد المجتمع".

إنّ هذا المنطق بسيط إلى درجة جذّابة: إذا كانت الشبكة الاجتماعيّة هي ما يُنتج الثروة، فلماذا لا تمتلك الشبكة الاجتماعية هذه الثروة؟ ولكنّ السؤال الكبير هو: كيف يجب أن يتمّ ذلك بالضبط؟ ما الذي يعنيه تحويل الثروة التي يُنتجها المجتمع بالتشارك إلى ملكية مشتركة للمجتمع؟ وأنتم تعرفون أنّ هذا السؤال هو أكثر سؤال سُكبت لأجله الأحبار في كلّ تاريخ نقاشات اليسار الراديكالي. إنّ الحلّ الاشتراكي المجرَّب في القرن العشرين هو التأميم الشامل وفق النموذج السوفيتي، ولكنّ هذا الحلّ لم يعمّر طويلا.

تنبع المقاربة الأخرى -وهي مقاربة بدأت تحظى بشعبيّة كبيرة- من تقليد إدارة العمّال لأنفسهم. لهذا التقليد نسخ عدّة، لعلّ أبرزها وأكثرها بطوليّة هي التجربة التي حصلت في إقليم كاتالونيا الثوريّ في أثناء الحرب الأهلية الإسبانيّة، عندما استولى الناس على المصانع والمزارع، بل وعلى محلات بيع الورود، وتمكّنوا لفترة قصيرة من الزمن من إدارة كلّ شيء بأنفسهم. لاحقا سيتذكّر الماركسي الشاب لويس أور ما اعتراه من بهجة عارمة وهو يتجوّل في شوارع برشلونة الأناركيّة آنذاك، وكيف كانت المقاهي والمطاعم والفنادق والمسارح تضيء مصابيح حمراء أو حمراء وسوداء، وعلى أبوابها لافتات كُتب عليها "تمّت مصادرته" أو "صار مشاعا للجميع".

إنّ نموذج برشلونة وما يحمله من مضامين هو أحد البدائل الممكنة لنموذج مانشستر. ولكن ماذا يعني اعتماد خيار الإدارة الذاتيّة في مجال التقنية؟ هاكم بعض التجارب التي توفّر موادّ أوليّة لتشكيل الإجابة. ثمّة منصّات صغيرة مملوكة جماعيّا لكلّ شيء، بدءا من شركات توصيل الركاب إلى شركات تُدير شبكات التواصل الاجتماعي، وهناك أيضا شبكات إنترنت تغطّي حدود بلديات معيّنة يديرها المجتمع المحلي، وهناك أيضا بعض الأفكار الطموحة -وإن لم تكن جدواها واضحة على المدى الفوري- لدمقرطة المنصّات الكبرى، سواء عبر تحويلها إلى جمعيات تعاونية من نوع ما أو عبر تمليك بياناتها للمستخدمين.

يُمكن لهذه المشاريع وهذه الاقتراحات أن تكون واقعا ملموسا، فهي تبدو ذات قيمة هائلة كونها فرضيات عمليّة، ولكنّها تظلّ بالضرورة مشروطة وناقصة، خاصّة عندما يُنظر إليها بوصفها اتجاها ممكنا للخروج من الرأسمالية. كثيرا ما تتصرف الجمعيات التعاونية في ظلّ الرأسمالية كما لو أنّها شركات عاديّة، ذلك أنّها تخضع لإملاءات السوق ذاتها التي يخضع لها الجميع. إذن، ليس ثمّة خطّ مستقيم يصل بين التجارب المتاحة في الإدارة الذاتية وبين الهدف العريض المتمثّل بكسر منطق التراكم اللا نهائي وإعادة بناء المجتمع على أسس مختلفة اختلافا جذريا.

ليس ثمّة صلة مباشرة بين دمقرطة الملكيّة وبين مكافحة أشكال الاضطهاد المختلفة الكامنة في آليات الرأسمالية في إنتاج الفروقات، فالمنصات المملوكة من قِبَل جمعيات تعاونيات لن تضع نهاية لعنصرية الخوارزميات على سبيل المثال. وهذا يطرح أمامنا نقطة مهمّة أخرى: أحيانا ما يكون الخيار الأكثر تحرّرية ليس هو نقل ملكيّة البنى الأساسيّة العميقة وتغيير كيفية إدارتها، بل تفكيكها وإزالتها بالكلّية.

لنأخذ مثالا من تحالف "أوقفوا تجسّس قسم شرطة لوس أنجلوس"، وهو التحالف الذي نُظِّمَ ضدّ عمليات المراقبة التي أدارتها الشرطة في لوس أنجلوس لسنوات. لقد نجح هذا التحالف في دفع قسم الشرطة إلى التخلّي عن مشروعين لبرامج الشرطة التنبؤية (وهي برامج أدّت إلى زيادة عنف الشرطة ضدّ مجتمعات الملوّنين من الطبقات العاملة). لم يقبل منظّمو هذا التحالف بمجرّد إصلاح هذه البرامج، بل أصرّوا على إيقافها تماما، ولم يطالبوا بدمقرطة ملكيّة جهاز الشرطة الرقمي، بل أصرّوا على إزالته بالكلّية.

إذن، ففي هذا المثال، قامت منظّمة بتحدّي النزوع الذي تُنتجه التقنية نحو مضاعفة صناعة الفوارق الرأسمالية، وعملت على إلغاء استعمال التقنية. يُمكن أن نجد مقاربات شبيهة في الحركة الاحتجاجيّة الصاعدة ضدّ برامج "التعرّف على الوجوه"، فقد وصل الأمر إلى أنّ بعضّ المدن قد منعت الوكالات العموميّة من استعمال هذه البرمجيات. إنّ هذه الحملات وأشباهها تنهض على أساس اعتقاد يقول إنّ بعض التقنيات خطير جدّا ولا ينبغي التساهل مع وجوده من الأساس. إنّها ترى أنّ أحد الحلول لمواجهة ما أطلق عليه جاندي اسم "التصنيف ذو الرؤية الشاملة" هو تحطيم الأداة التي تجعل من هذه التصنيف ممكنا من الأساس.

يُمكننا أن نطلق على هذا الخيار اسم خيار اللودية(6)، ولا شكّ أنّ هذا الخيار سيكون جزءا أساسيّا في أيّ مستقبل ديمقراطي. لقد كتب المؤرّخ ديفيد نوبل (David F. Noble) ذات مرّة عن ضرورة أن نفكّر في التقنية ضمن معطيات الحاضر [لا المستقبل]. وقد مدح اللوديّة لهذا السبب: فقد دمّر اللوديّة آلات النسيج في إنجلترا القرن التاسع عشر بعد أن أدركوا الخطر الذي تُمثِّله هذه الآلات على حيواتهم. لم ينخدع أولئك بأسطورة التقدّم التكنولوجي التي حاولت إقناعهم بأن ينتظروا ما ستجلبه لهم التقنية من مستقبل أفضل؛ بل إنّهم رأوا ما تفعله لهم التقنيات في الوقت الحاضر، وتصرّفوا بما يلزم لإيقافها. لم يكن هؤلاء أعداء للتقنية بحدّ ذاتها، بل كانوا ضدّ علاقات السيطرة التي تفرضها بعض التقنيات. كان لا بدّ من تفكيك هذه التقنيات لإزالة تلك العلاقات ومحاولة خلق علاقات جديدة بديلة تُبنى من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس.

أحيانا ما يكون تحطيم الآلات فكرة جيّدة؛ ولكن ثمّة أفكار أخرى وحركات أخرى أيضا. فقد اتخذ العاملون في مجال التقنية إجراءات جماعيّة ضدّ التعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وضدّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، مطالبين إياهم بإنهاء سياسات التمييز والمحاباة على أساس الجندر. يتحالف العاملون المستقلّون لمنصات مثل "أوبر" (Uber) مطالبين بأجور وفوائد وظروف عمل أفضل. يُمكننا أن نجد بعض الموادّ المفيدة في هذه الحركات للتفكير معها، مواد يُمكنها أن تكشف ملامح مجتمع جديد يقوم تنظيمه على أُسس مختلفة.

ليس المثقّف وحده مَن يُفكِّر، فجموع البشر المُتحركة تُفكِّر أيضا. صحيح أنّ هذه العملية فوضويّة وملتوية المسالك، وصحيح أنّها حافلة بالأزقة المحجوبة والمداخل الخادعة، وأنّها تستنزف الكثير من الوقت في زحزحة التناقضات إلى أماكن جديدة دون حلّها حلّا نهائيّا، لكنها الطريق الوحيدة التي يُمكن أن توقف حركة رأس المال مستقبلا وأن تسمح لمجموعة جديدة من الاعتبارات -الحاجات الإنسانيّة، والحفاظ على كوكب قابل للسكن- أن تشارك في تنظيم حياتنا المشتركة. بهذه الطريقة، سيُجيب اليسار عن سؤال ما الذي يجب عمله بخصوص التقنية وبخصوص كلّ شيء: عبر التفكير جماعة، والتفكير في أثناء الحركة، وعبر المرور من خلال التضاريس الوعرة!

——————————————————————————————–

هوامش المترجم

- الاعتقاد بأنّ التطور التقني سيوصلنا إلى حالة مثالية.

- الاعتقاد بأنّ انتشار الإنترنت سيؤدّي إلى تقليص القيود التي تفرضها الدولة على حرية الأفراد.

- وهو عنوان مقال صاغه منظّرا التقنية اليساريان ريتشارد باربروك وأندي كاميرون، يقولان فيه ما مفاده أنّ نموّ شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون في التسعينيات سيؤدّي إلى تزايد النيوليبرالية التي ستتيح للأفراد هامش حريّة أوسع بكثير في مواجهة الدولة، وأنّ المآل النهائي لهذا النشاط التكنولوجي سيكون التقاء خلّاقا بين أفكار اليمين واليسار. جميع التقاليد التي أشار إليها المؤلّف شاعت في التسعينيات.

- تشير ظاهرة الصدام مع التقنية إلى العداء المتزايد لشركات التقنية والتشكيك في مآلات التطوّرات التكنولوجية (الجيل الخامس (5G)، البيانات الكبيرة (Big Data)، إلخ).

- وهي حركة ماركسية ظهرت في الستينيات من موقع عمّالي، وقدّمت تطويرات نظرية وممارساتيّة على الماركسية الكلاسيكية، ومن أبرز منظّريها أنطونيو نيغري (المترجم).

- عندما تَسبَّب دخول الماكينات إلى معامل الصوف في تهديد وظائف العديد من العمال اليدويين، تشكّلت العديد من فِرَق العمّال الذين تعاهدوا سِرًّا على تحطيم الآلات الصناعيّة الجديدة، وقد عُرِفوا باللوديّة نسبة إلى نيد لود الذي كان قد أقدم على تحطيم آلتَيْ نسيج سابقا.

————————————————————————————————————-

هذا المقال مترجم Logic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.