"ذي سيركل".. التقنية المتحكمة بالنساء

وتدور أحداث الفيلم حول ماي هولاند -التي لعبت دورها إيما واتسون- وهي فتاة تحصل على وظيفة في"الدائرة"، التي هي شركة تجارة إلكترونية وشبكة تواصل اجتماعي مستنزفة للحياة. وتبدو ماي كما لو أنها سندريلا رقمية؛ حيث تشعر بالامتنان لانتشالها من ظلام الطبقة المتوسطة-الدنيا، في منطقة فريسنو؛ واستقرارها في منطقة الخليج ضمن أكبر شركة في العالم.

يمنح المشرفون ماي، كل بضعة أسابيع، شاشة إضافية من المعلومات لكي تديرها: واحدة لتحديث طلبات العملاء، وثانية لطلبات مشرفيها، وأخرى لأخبار المشاركة الاجتماعية الإلزامية بالشركة. ويعتمد تقدمها كموظفة على الحفاظ على معدل رضًا يقرب 100% من العملاء وزملاء العمل، ويقاس ذلك من خلال تيار لا نهاية له من الاستطلاعات، والإعجابات، وعدد المتابعين؛ لتصبح ماي بعد فترة وجيزة موظفة ومُنتجة في الوقت ذاته؛ حيث تبيع الدائرة اهتماماتها وتفضيلاتها الاستهلاكية للشركاتِ "الشريكة".

وفي خطوة تتنبأ بتقديم فيسبوك خاصية البث الحي للقطات الفيديو يدفع شركاء العمل "الذكور" الذين يترأسون الدائرة ماي إلى ارتداء كاميرا طوال الوقت وأن "تتمتع بالشفافية"؛ لتصبح ماي بذلك بمثابة سفير البث الحي في الدائرة ويسمح لها -فقط- بكتم الصوت، (لا إيقاف تشغيل الفيديو) للذهاب إلى الحمام مدة ثلاث دقائق، كحد أقصى.

في قصة ماي -كما هو الحال في العديد من القصص الأخرى عن المرأة وتكنولوجيا الاتصالات- تصوَّر النساء باعتبارهن مستهلكات أكثر من كونهن عميلات، متحكم فيهن عوض كونهنَّ متحكِّمات، و ينال الرجال -الذين يظهرون في الدائرة مؤسسي الشركة ومدراءها التنفيذيين- دورالمتحكِّمين، الذين يحكمون قبضتهم من خلال الأدوات التي يخترعونها.

تمتد هذه السردية الراسخة عبر قرون من تصوير النساء في الأدب والسينما. وكان ذلك جليا في الروابط التي رسمت بين النساء والكتب قبل ظهور الإنترنت؛ فَفي فيلم "ذي ساوند أوف ميوزيك"، يقول الساعي النمساوي المراهق رولف لـ ليسل فون تراب بينما هو يغني: "حياتك، يا فتاتي الصغيرة، صفحة فارغة سيودُّ الرجال لو يكتبون عليها". فتردِّد ليسل (وهي فتاة في السادسة عشر من عمرها) وراءه مغنيةً "لو يكتبون عليها".

وليست سردية قمع النساء "ذي سيركل" السيناريو الوحيد المتاح للنساء في التكنولوجيا؛ لكن هذه السردية اكتسبت أهمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مع انتشار جماهير الرواية والقراءة الجماعية. لكن قبل عصرنا هذا، ما الإمكانيات التي يوفرها التاريخ للخروج من ظل هذه القصة؟ وكيف يمكن استخدام الماضي لإعادة تصور إدارة المرأة للتكنولوجيا؟

في الواقع، بين ثنايا التاريخ، تبرز اثنتان من النساء، هما مارغيري كيمبي ومارغريت كافنديش، اللتان استطاعتا تجاوز تحكم الرجال بحياتهما، وتولّتا زمام مجريات قصصهما باستخدام تقنيات الكتابة والطباعة. كيمبي، هي مؤلفة أقدم سيرة ذاتية باقية بالإنجليزية، كانت تعيش في القرون الوسطى وترغب في الحج للقدس. أما كافنديش فهي كاتبة من القرن السابع عشر نشرت أطروحة فلسفية، وكتابات خيالية "طوباوية" تهجو فيها المجتمع العلمي الذكوري الكبير جدا.

كانت كيمبي -مشحونة بالنشوة الروحية- تنتحب في كل مكان تذهب إليه: في منزلها شمال شرق إنجلترا وفي كاتدرائية كانتربري في روما، مع مختلف الكهنة وسيدات الطبقة الأرستقراطية. وعندما لم تكن تبكي كانت تتفاوض مع زوجها حول إطلاق سراحها من وعود الزوجية (الجنس المرتبط بالقدسيّة) ووافق زوجها -وهو يشرب زجاجة من البيرة- أن يطلق سراحها إن دفعت كل ديونه قبل أن تذهب للحج إلى القدس.

وعلى الرغم من أنها وجدت نفسها محط سخرية لبكائها الدائم؛ إلا أنها كانت لديها خطة. مدفوعة بالوازع الديني صممت قبل كل شيء أن تكتب قصة حياتها؛ لكن واجهتها مشكلة واحدة؛ فهي لم تكن تعرف الكتابة. في عصرها كانت الكتابة مهارة فنية، وإلى حد ما من تخصص الرهبان والكهنة والراهبات ومن يتخذ الكتابة مهنة، بجانب عدد قليل من الأطباء المتعلمين الجامعيين والمحامين. حتى النخب المتعلمة الرفيعة كانت تستعين بكتبة لكتابة الرسائل.

عثرت كيمبي على رجل يعرِفها جيدا -لربما كان ابنها- لكي يعمل كاتبا عندها. وبدأ هذا الرجل في تدوين كتابها، بمزيج من الألمانية والإنجليزية. ولسوء الحظ، توفي قبل أن يتمكن من إنهاء المهمة. لذا لجأت كيمبي إلى كاهن، لم يستطع فهم شيء من هذا المزيج اللغوي غير المتكامل فطردها. بعد ذلك ذهبت إلى رجل ثالث، على صلة قرابة بالأول، وعلى دراية بخط يده فعرضت عليه بعض المال؛ ولكنه واجه صعوبة في فهمها كذلك.

في نهاية المطاف، سألها الكاهن، الذي شعر بالذنب لطردِه إياها أن تعود، فصلّت كيمبي أن يسبغ الله البصيرة على عينه وعقله. وفقا لـ كيمبي استطاع الكاهن القراءة ومواصلة القصة بشكل أقرب للمعجزة وعندما عانى الكاهن في وقت لاحق من نوع غريب من العمى أعاق قدرته على العمل ككاتب عندها، طلبت كيمبي مرة أخرى التدخل الإلهي. وأخيرا، تمت المهمة.

بالنسبة لـ كيمبي، عززت هذه التجارب أهمية قصتها التي كانت بالنسبة لها مخطوطة مقدسة، مباركة من قبل الله الذي آزر جهودها في كافة محاولاتها. نتقدم سريعا بعد 200 سنة من ذلك الحدث؛ حيث القدرة على القراءة والكتابة تتواجدان الآن معا؛ ولكن لإخراج أفكار الفرد إلى جمهور أوسع يتطلب -عموما- استخدام آلة طباعة، ومثلما فعلت مارغيري كيمبي لتحكي قصتها: "مارغريت كافنديش تتولى بنفسها مكتبا تقنيا".

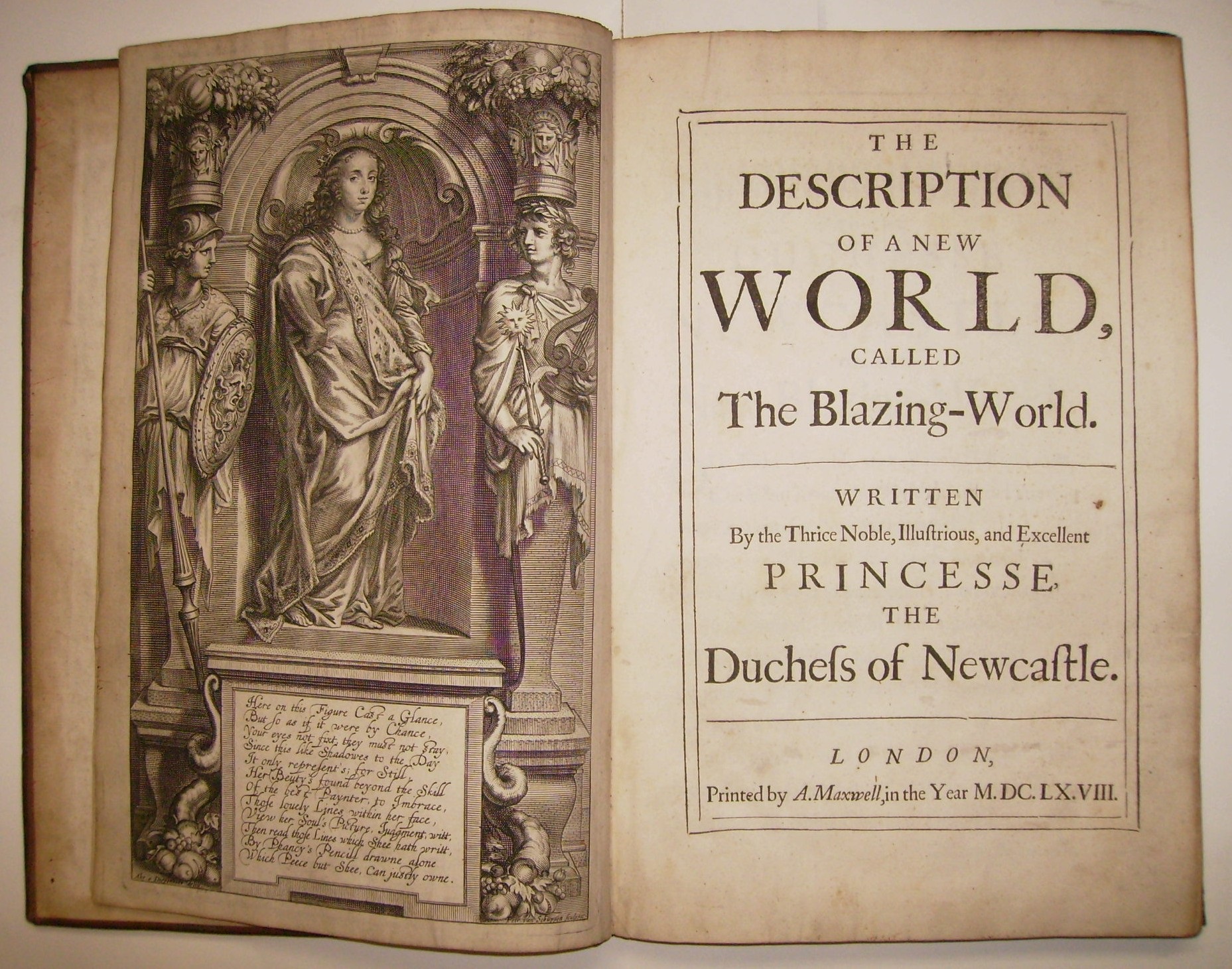

وفي روايتها من نوع الخيال العلمي الأولي، المسماة "ذي بلايزج وورلد" أو "عالمٌ ملتهب"؛ تحكي كافنديش قصة شابة تسافر من الأرض إلى عالم آخر تصبح فيه إمبراطورة مهيمنة. تقرر الشابة، أولا، قضاء وقتها في سؤال علمائها، -ممثلين بهجين حيواني بشري-: عن ماهية المعرفة المفيدة التي أنتجوها؟ وكيف تساهم تلك المعرفة في الصالح العام؟ وتطلب الإمبراطورة من علماء الفلك، وهم رجال-دببة بتوجيه التلسكوبات إلى السماء.

ولكن يفشل أولئك الرجال-الدببة في الاتفاق على ما تكشفه التلسكوبات، هل تتحرك الشمس؟ أو الأرض، أو كليهما؟ كم عدد النجوم هناك، وكم هي كبيرة؟ تزداد الإمبراطورة غضبا؛ لأنهم قد فشلوا في إنتاج المعرفة المؤكدة التي تنفع للجمهور؛ فتأمرهم بكسر التلسكوبات الخاصة بهم.

وعندما يعترفون بأنهم بدون تلسكوباتهم لن يكون لديهم ما يتجادلون حوله -وهي متعتهم الكبرى في الحياة- تتراجع الإمبراطورة عن قرارها طالما يعدون بإبقاء الجدالات التي لا طائل منها داخل الجامعة. وهكذا تمكنت كافنديش -في وضعها لإمبراطورتها في مركز الصدارة و"هَش" الرجال بعيدا إلى الجوانب الهامشية، ومن خلال النشر من الأساس- من قلب الطاولة.

وفي حين تزيد أعداد النساء اللاتي يقرأن ويكتبن أواخر القرن السابع عشر -المراسلات والملاحظات والوصفات واليوميات والتعليقات التوضيحية على هوامش كتبهن- فقليل منهن من دخلن في مجال النشر. أول امرأة تضع نفسها ذات سلطة في مجال النشر كان ذلك يعني أنها ستصطدم بمجال يسيطر عليه الذكور، ومع ذلك انكبت كافنديش على غاياتها الخاصة في تكنولوجيا الاتصال في عصرها: وبظهور مشروع كافنديش الرقمي ومشروع فوكس، استأجرت عمال طباعة -ومعظمهم من الرجال- وأدارت التوزيع والدعاية بنفسها.

كتبت كافنديش في مقدمة كتاب "عالمٌ ملتهب": "على الرغم من أنني لا يمكن أن أكون هنري الخامس، أو تشارلز الثاني. فمع ذلك، إنني أسعى لأن أكون مارغريت الأولى وعلى الرغم من أنني لا أملك القوة والوقت ولا المناسبة لقهر العالم كما فعل الإسكندر وقيصر وكذلك لست عشيقة أحدهم؛ حيث لم يمنحني الحظ ولا الأقدار أيا من ذلك؛ فقد صنعت عالمي الخاص".

كتبت كل من كيمبي وكافنديش عن عوالم تحكمن فيها بالتكنولوجيا (والرجال) لحكي قصصهن، ولكن هنا من ناحية أخرى تعتبر "ماي هولاند" في حياتها المهنية في "الدائرة" أداة يسعى مختلف الرجال إلى استخدامها. ففي الرواية، يستخدمها توم ستنتون (عضو في فريق إدارة الدائرة المكون من ثلاثة رجال) لتطوير خططه للسيطرة على العالم الاقتصادي والسياسي. وهذا يشمل إجبار جميع السياسيين على "الشفافية" (معيرا أولئك الذين لا يفعلون ذلك بتسريبات بيانات "تثبت" فسادهم) وزرع شرائح تتبُّع وتخزين البيانات في أطفال العالم كله!

وباعتبارها الوجه البهيج للشركة، تتحرك ماي بإرادتها نحو مصيرها، وتفكر فقط لفترة وجيزة جدا في إسقاط نظام الشركة. وتستمر هذه الشركة من خلال رجل يتضح أنه مؤسس الشركة، في الرواية، "تاي" الذي لعب دوره جون بويغا، هو المهندس الذي وضع البرمجية التي تعد مصدر قوة الدائرة وسبب نموها، تلك الخطوط القليلة التي زورت روابط غير قابلة للكسر بين الحياة الواقعية وهويات الإنترنت، وهو يأسف الآن؛ لأن اختراعه قد سهل طموحات زملائه في السيطرة والاستبداد.

بين ممارسة الجنس السريع في الحمام وتصريحات خفية سياسية يتمكن "تاي" من حث "ماي" على هدم الشركة من الداخل؛ لكنها تقرر -في نهاية المطاف- أن الوضوح والانفتاح والشفافية والمساءلة أشياء بتلك الروعة التي يتكلمون عنها حقا.

"ماي" المحاصرة في "ديستوبيا" الإنترنت الهزلية، يحيط بها الكثير من الرجال من بينهم دايفايغرز "يكتبون على صفحة حياتها الفارغة" فإذا اتبعنا قصتها، نجد أنه أن يكون المرء مسيطَرا عليه من خلال التكنولوجيا؛ يُشبه تمامًا أن يتم "تأنيثه".

وعلى الرغم من أن الرواية ترفض الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي (والأهداف التجارية والسياسية لشركات وسائل الإعلام الاجتماعية)؛ فإنها تعزز أيضا هذا المفهوم الثقافي الأعمق. لا يعد فيلم "ذي سيركل" أفضل ما قدم في موضوع المرأة والتكنولوجيا (انطلاقا من النقد المعارض للفيلم والكتاب)؛ إلا أن هذه السردية التي استمرت قرونا لا تزال تمارس عملية جذب قوية؛ حيث تحجب مساهمات النساء كمهندسات ورائدات أعمال ومؤلفاتٍ.

تعد كيمبي وكافنديش تذكيرا من الزمن البعيد يخبرنا كيف كان العكس ممكنا دائما؛ فالسلطة التكنولوجية يمكن أن تكون نسوية كذلك. وقد لا تكون المرأتان تمكنتا من التحكم في جميع ظروف حياتهن؛ لأن بعض المهارات وبعض أنواع السلطة كانت بعيدة عن متناول أيديهما؛ إلا أنهما خلقتا عوالمهما الخاصة في الورق والحبر والطباعة.

يمكننا أن نتخيل كافنديش، جالسة على طاولة كتابتها، تحيط بها الكتب التي كتبها الرجال من الفلاسفة والشعراء، والكتاب المسرحيين. نتخيلها تقف فجأة وتمسك ريشة الكتابة لتسحب الحبر كما لو كان ذلك السائل فكرا خالصا، ونتخيل مارجيري كيمبي، تهدي كلماتها لكاتب فُتحت عيناه -كما تعتقد- نتيجة صلواتها. ملأت كل من كيمبي وكافنديش صفحاتهما الفارغة بأنفسهن، وكتبت كافنديش في "عالم ملتهب" لقد صنعت عالمي الخاص والذي بسببه أتمنى أن لا يلومني أحد؛ حيث إنه بقدرة الجميع أن يفعلوا مثلي".

________________________________________

المقال مترجم عن: الرابط التالي