ماذا عن اللوبي "النسوي العربي" وفضيحة إبستين؟

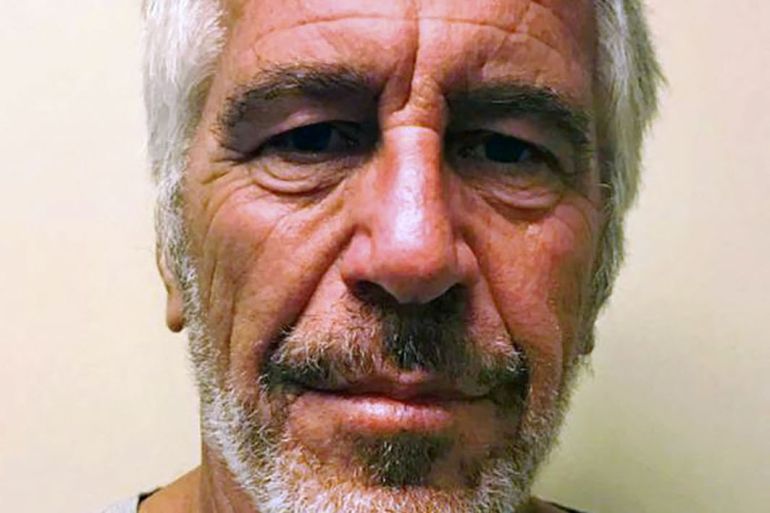

تعيش الولايات المتحدة – ومعها العالم بطبيعة الحال – فضيحةً من العيار الثقيل، أبطالها صفوة المجتمع الغربي، من قادة سياسيين ورأسماليين ومفكّرين وعلماء وإعلاميين وفنانين، أما مركز الفضيحة فهو الثري الأميركي المنتحر "جيفري إبستين".

وبعيدًا عن أسئلة أسباب تفجّر الفضيحة الآن، ومدى إمكانية استخدامها في الابتزاز السياسي؟ فإن الفضيحة نفسها تمثل انحدارًا وسقوطًا يجب التوقف عنده، لنعيد الاعتبار إلى ذاتنا "المسلمة"، بكل قيمها المترعة بالأخلاق.

الوحش "إبستين"

لن نطيل سرد التفاصيل، إذ باتت من الشهرة والذيوع، بحيث يمكن الرجوع إليها.

لكن هناك محطات مهمة ينبغي التوقف عندها، ففي عام 2005، بدأت شرطة فلوريدا، التحقيق مع إبستين بتهمة التحرش بقاصر بناءً على شكوى من والدَيها.

وفي عام 2008 أقرّ إبستين بممارسة الجنس مع فتاة صغيرة تبلغ من العمر 14 عامًا، مقابل200 دولار! وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا مع إنهاء التحقيق الفدرالي "الاتحادي" بناءً على صفقة الإقرار بالذنب، في محاكمة شابها الكثير من استغلال النفوذ للإفلات من العقوبة المستحقة.

وفي عام 2019، تم اعتقال إبستين مجددًا لمحاكمته على جرائم جنسية تتعلق باستغلال قاصرات، لكن هذه المرة كانت التهم فدرالية "اتحادية"؛ أي تخضع للتحقيق من قبل المباحث الفدرالية (FBİ)، وتنظر أمام محاكم اتحادية.

لكن لم يمر شهر حتى وُجِد الرجل ميتًا في زنزانته، في ظروف غامضة لم تفكّ شيفرتها حتى الآن.

الاسم الثاني في الفضيحة، غيسلين ماكسويل، وهي الذراع اليمنى لإبستين، وشريكته وعشيقته ومهام أخرى كانت موكولة إليها، وهي ابنة إمبراطور الصحافة روبرت ماكسويل، الذي مات أيضًا عام 1991 في ظروف غامضة، واتهم الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف مصرعه، حيث وجهت له اتهامات في حياته بالعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، لكنه كان ينفي ذلك.

وبعد مصرعه أقامت له إسرائيل جنازة دولة حضرها رئيس الوزراء إسحاق شامير، والرئيس حاييم هيرتزوغ، إذ كان روبرت يهودي الديانة ومعروفًا بصداقته المتميزة للدولة العبرية.

من بين بنات الطبقة الفقيرة والأسر المفككة، ونزيلات دور الرعاية والإصلاح، اختار إبستين ضحاياه، اللائي أدلين لاحقًا بشهادات مروّعة بحق ما حدث لهنّ، فقد استمعت إلى شهادة إحداهنّ وهي تقول بتأثر: " لقد افترسني إبستين، ووضعني في وضع ضعيف، واستغلني وأنا في سنّ السابعة عشرة".

وقالت أخرى: "كنت هناك للتو، وفجأة حدث لي شيء فظيع. لم يكن من المفترض أن يكون الأمر جنسيًا، لكنه كان كذلك". وأضافت: إنها أحضرت فتيات أخريات في المدرسة الثانوية إلى منزل إبستين بناءً على طلبه.

صفوة المجتمع غارقة في الوحل

لم تتوقف أنشطة إبستين عند المتعة الشخصية، بل تعدّتها إلى توزيع المتعة "الحرام" على آخرين في نشاط لم يتأكد حتى الآن هل كان له علاقة بأنشطة استخباراتية لصالح دول أخرى مثل إسرائيل أم لا؟

فقائمة الأسماء التي أمرت القاضية، لوريتا بريسكا، بالإفراج عنها- والتي تخص أصدقاء إبستين- تضم أفرادًا من عائلات ملكية، ورؤساء سابقين، وسياسيين وإعلاميين ومحامين ومفكرين وعلماء، في سلسلة طويلة من صفوة المجتمع.

نذكر منهم على سبيل المثال الأمير البريطاني، أندرو، والرئيسين الأميركيين السابقين، بيل كلينتون، وباراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، والإعلامية أوبرا وينفري، وعالم الفيزياء الأشهر، ستيفن هوكينغ، والمغني الأميركي الراحل، مايكل جاكسون.

وقائمة طويلة من المشاهير، لكن الشخص الذي أثار لغطًا – ولا يزال – هو المحامي الصهيوني، وأستاذ القانون، آلان دير شوفيتز، الذي كلفه نتنياهو بتمثيل إسرائيل في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقد استمعت إلى شوفيتز في لقاء على قناة "فوكس نيوز"، فأرجع ورود اسمه في القائمة لكونه يهوديًا! متناسيًا أن ركنَي القضية إبستين وغيسلين ماكسويل يهوديان!

قيم حضارية مهدرة

نحن هنا لسنا إزاء قضية انحراف أخلاقي وفقط، بل هي قضية تفتح الباب واسعًا لمناقشة قيم الليبرالية الغربية، التي تمّ الترويج لها والعمل على تأصيلها، في فترة ما بعد الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفياتي، وتفكك حلف وارسو.

فالجناة ليسوا أشخاصًا عاديين بل هم قاطرةُ تلك الحضارة، المدافعون عنها وحماتها، وأحق الناس بتمثل قيمها اعتقادًا وسلوكًا، خاصة أنهم اجتهدوا في ترويج فكرة: "نهاية التاريخ.. وانتصار الرجل الأبيض"، وتنظيرات فرانسيس فوكوياما أوضح مثال على ذلك.

لكن الذي يحدث أثبت أن تلك الأقاويل، كانت محض تنظيرات للسيادة والسيطرة ونهب ثروات الشعوب، وفرض أسوأ ما في الأجندة الغربية علينا، مع حرماننا من أفضل ما أنتجت تلك الحضارة من قيم الحريات السياسية وتداول السلطة والتمكين الفعلي للشعوب في إدارة مجتمعاتها ورقابة التصرف في ثرواتها.. إلخ. والموقف التآمري الغربي على ثورات الربيع العربي خير مثال على ذلك.

غياب تام للنسويات العربية!

فضيحة "إبستين" لفتت مجددًا الانتباه إلى الدور بالغ الخطورة، الذي يؤديه اللوبي "النسوي" العربي، في تمرير الأجندات الغربية في مجالات المرأة والطفل والأسرة.

ففيما يخص "الطفل" تمكن ذلك اللوبي من تمرير حزمة من القوانين والتشريعات المتسقة مع التوجهات الليبرالية اليسارية الغربية، بعد الحصول على الدعم الحكومي المطلوب، وإجبار المؤسسات العلمائية على إسباغ الشرعية الدينية على تلك التشريعات دون النظر إلى مآلاتها. وسأكتفي هنا بمثالين فقط:

المثال الأول: قضية الختان، فكلنا يذكر الحرب الشعواء التي أثارتها الجمعيات النسوية على ذلك الفعل الذي يندرج تحت بند "المباح" بحق الإناث، عكس الذكور الواجب في حقهم؛ حتى نجحت في تجريمه بتشريعات نافذة. مع أن الأمر كان يمكن ضبطه طبيًا دون اللجوء إلى تلك "الهوجة".

ثم نفاجأ بعد ذلك بأن الغرب الذي وقف خلف تلك الحملات ومولها، هو نفسه الذي بدأ يمنح الأطفال الحق في تغيير الجنس، مع ما يلزمه من تشويه للأعضاء التي ولد بها ذلك الطفل، ناهيك عن تدمير حياته المستقبلية!، وتفاصيل ذلك الملف مرعبة، بحيث يتصاغر أمامها – وربما يتلاشى – ختان الإناث!

المثال الثاني: رفع سن زواج الفتاة إلى 18 عامًا، دون مراعاة لاختلاف البيئات والعادات والتقاليد داخل الدولة الواحدة، فالبيئات الحضرية تختلف عن الريفية، فضلًا عن المجتمعات ذات الطبيعة القبلية.

لكن كل ذلك تم ضرب عُرض الحائط به، وتم تمرير الأجندة "الغربية" بإرهاب اللوبي النسوي، ورأينا كيف يمكن أن يُسجن أبٌ، بسبب تزويج ابنته قبل الثامنة عشرة، حتى ولو كانت شابة يافعة، بزعم أنها "طفلة"!

ثم نفاجأ بأن الليبرالية الغربية التي وقفت خلف تمرير تلك الأجندة، هي التي تشجع البنات الصغيرات على ممارسة الجنس، وتوفر لهن سبل الرعاية والإرشاد، حتى في حدوث الحمل! ولا تجرم تلك الممارسات ما دامت أنها خارج إطار الزوجية! لنتأكد أن المقصود الأبعد كان ضرب مؤسسة الأسرة نفسها.

مقارنة أخيرة ضرورية

أخيرًا؛ لنتذكر أنه في غزة تم قتل آلاف الأطفال، بأيدٍ إسرائيلية، وفي جزيرة "إبستين" تم اغتيال براءة عشرات الطفلات، وفي الحالتَين كانت الحضارة الغربية حاضرة بشخوص زعمائها وقادتها ومفكّريها.

ليبقى السؤال الطبيعي: ألم يأن الأوان للتخلص من الاستعباد لتلك الحضارة المنهارة أخلاقيًا وقيميًا؟

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.