ما بين عامي 1939 – 1940، كتب يحيى حقي قصة "قنديل أم هاشم"، ونشرت لأول مرة في سلسلة اقرأ بالعدد 18 في يونيو/حزيران 1944، ثم صام عن الكتابة أحد عشر عامًا؛ فانطبع في أذهان الناس أنها بيضة الديك. خلال مدة صيامه عن تأليف الكتب، لم ينقطع عن المقالات الأدبية والاجتماعية المتنوعة، وربما كان قنديل أم هاشم "تمرة الغراب" في حياة حقي الأدبية.

عن هذه القصة الفريدة، يقول صاحبها: إنها قصة غريبة جدًا، كتبتها في حجرة صغيرة كنت أستأجرها في حي عابدين، وعشت فيها لوثة عاطفية مثيرة عبرت عنها في أناشيد (بيني وبينك). إن اسمي لا يكاد يذكر إلا ويذكر معه "قنديل أم هاشم" كأني لم أكتب غيرها… وكنت أحيانًا أضيق بذلك، ولكن كثيرين حدثوني عنها، واعترفوا بعمق تأثيرها في نفوسهم… منهم أديب يمني قال لي: (لقد أحسست أنك تصفني حين أعود من القاهرة إلى اليمن)، وقال لي بائع كتب قديمة: (مش القصة اللي فيها واد بياكل بفتيك في أوروبا، وأهله بياكلوا طعمية في مصر!!)، ويستطرد حقي: حين أحاول البحث عن سبب قوة تأثير "قنديل أم هاشم" لا أجد ما أقوله سوى أنها خرجت من قلبي مباشرة كالرصاصة، وربما لهذا السبب استقرت في قلوب القراء بنفس الطريقة.

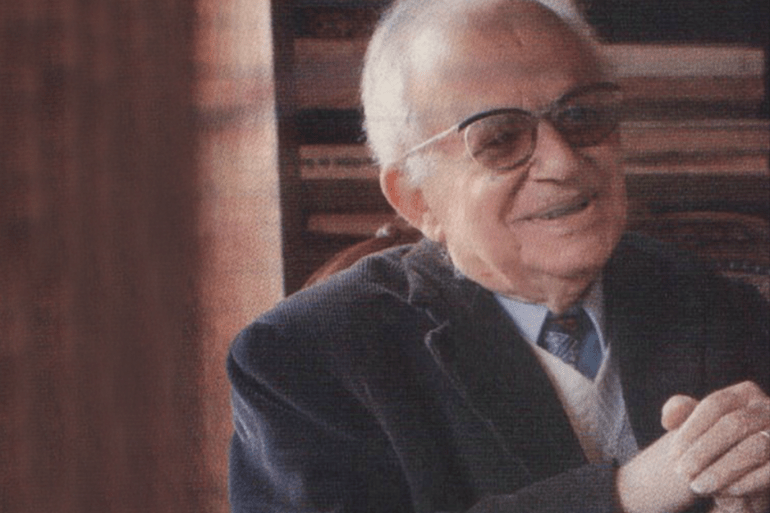

إنه أول كاتب مصري يعلن توقفه عن الكتابة، بعدما طاف في عوالم مختلفة من مدرسة والدة عباس إلى مدرسة الحقوق، ثم العمل بالنيابة مدةً قصيرة، ومنها إلى ثوب المحاماة في الإسكندرية ومنهور؛ ليقذفه جواب القوى العاملة إلى قلب الصعيد، ويعيش عامين في منفلوط يعدهما من أفضل سنوات عمره، ثم ينطلق إلى دنيا السلك الدبلوماسي؛ فيعمل في جدة وإسطنبول وروما وباريس وليبيا، لكننا ندور معه في مرحلة ما بعد التخرج، ونسترجع عددًا من ذكرياته حولها، وانطباعاته في تلك المرحلة المهمة والمؤثرة في حياة كل شاب؛ فإلى مدرسة الحقوق (كلية الحقوق لاحقًا) وما تركته في نفس صاحب القنديل.

يحدثنا صاحب القنديل عن ذكرياته الدراسية: "كان يقال في المدرسة الثانوية للطامعين في دخول مدرسة الحقوق: يا بختكم! هذه مدرسة تقام فيها محكمة وهمية؛ فيختار لتمثيل دور رئيس المحكمة، وآخر يتكلم باسم النيابة، وثالث يتولى الدفاع، ورابع يقف في قفص الاتهام، وقد تدوم المحاكمة أكثر من يوم".

يضيف حقي: إذا سمعت هذا الكلام أرى نفسي لا في قفص الاتهام؛ فهذا دور غير خطير، ولو حكم علي بالإعدام فإنني سأخرج لأتناول الغداء في داري، ولا على منصة الرياسة؛ فهذا دور ينظر لأبكم متعنظز، بل أراني أمثل النيابة، ظانا أن الشريط والوسام على صدري، أو أمثل الدفاع -أخب في روب خيالي- وأنطلق في مرافعة طويلة مشوحًا بيدي، مشيرًا بسبابتي مرة للسقف –حين أذكر العدالة- ومرة إلى قفص الاتهام مؤلبا أو مسترحما، أدق المنضدة بقبضة يدي… ستضع مدرسة الحقوق منضدة أمامي! سأخلع الطربوش وأمسح بين الحين والآخر عرقي، وأرجو ألا يكون منديلي في ذلك اليوم مخروقًا! سأرفع صوتي لأعلى الطبقات، ثم أهبط به إلى الهمس حانيًا رأسي على الأوراق أقلبها للبحث عن المستند القاطع الذي أخفي خبره ولا أبرزه إلا في تمام المفاجأة.. والمحكمة كلها تكتم أنفاسها في تلك اللحظة الرهيبة…

لكنه يتأسف لحاله وحال رفاقه قائلًا: ومضت السنوات الأربع ولم تعقد قط هذه المحكمة! مدرسة تعد أغلبنا لصنعة الكلام، تتركنا دون أن تتيح لطالبٍ منا فرصةً واحدة ليقف فيتكلم أمام جمع، حاضر الذهن، مالكًا لشخصيته وأعصابه، غير متلعثم، لا يتفصد وجهه عرقًا وخجلا.. والخطابة موهبة ولكنها تكتسب أيضًا بالمران. في مدرسة الحقوق، كان يجلس بالقرب منه شخصٌ يدمن الصمت، يرتدي طربوشًا قصيرًا؛ ليكتشف بعد التخرج أنه توفيق الحكيم!

وصله خطاب من النيابة العامة لا يفيد التعيين، وإنما يخبره أنه سيوضع تحت التمرين لمدة، على أن يُنظر بعدها في أمره، وطلبوا منه أن يختار النيابة التي يريد؛ فاختار نيابة الخليفة لقربها من داره، وشغل عملًا يرى أن أصدق وصف له هو "صبي وكيل نيابة"! على طريقة "صبي حلاق"، ويستخلص من تلك الفترة عبرة مفادها أن التدريب دون تحمل مسؤولية مجرد إضاعة للوقت، ويتذكر حقي تلك الأيام فيزفر زفرة طويلة ويقول: "كان هذا حالي أول عهدي، كاتب النيابة يتعالى عليَّ ويسخر مني حين يرى لخمتي، حتى سألت عن مجموعة اللوائح والرُّخص؛ فجيء لي بجزأين ضخمين علاهما التراب، نفخته عنهما وقضيت ليلتي ساهرًا في مراجعتهما حتى تمكنت من قطع دابر السخرية".

بعد هذه التجربة غير المثمرة، قرر حقي أن يرتدي روب المحاماة، ولكن أسرته قليلة العلاقات في القاهرة، لا بد له من روابط قوية تدعمه في بدايات طريقه، لهذا السبب هداه تفكيره للبدء من الإسكندرية. التحق نصف شهر بأكمله بمكتب يهودي، وتركه إلى مكتب آخر بحثًا عن دخل ولو يقيم أوده، وفي هذه الفترة خطط لكتابه مقالات عن أشهر رجالات القانون والمحاماة، وأرسل مقالاته بالفعل للصحيفة الوحيدة في الإسكندرية، صحيفة وادي النيل، وكان ينشر تلك المقالات ممهورة بتوقيع (محامٍ) لا غير، ولم تفلح طريقته في اجتذاب أي عميل.

| قضى حقي ثمانية أشهر في عالم المحاماة، لم تطل عن ذلك، تدخل أهله وأعملوا البحث والتنقيب، وأوجدوا له وظيفة معاون إدارة؛ فوافق عليها مرغمًا |

زار الصحيفة يومًا، وكان الناس يتلهفون على أعدادها، ويقرأون بنهم ما يكتبه مراسل الصحيفة الخاص بمدينة أنقرة، وفي مقر الصحيفة رأى رجلًا نحيلًا، يختفي وراء مكتب صغير، لم يخلع معطفه ولا طربوشه، وأمامه مجموعة من الصحف التركية، وبيده مقص يقطع به مقالات يتأهب لترجمتها؛ فإذا به مراسل الصحيفة من مدينة أنقرة! ليس هذا وحده ما يثير الضحك في صحيفة وادي النيل، فهناك تعرف حقي إلى الأديب عبد اللطيف النشار، وكان محرر الصفحة الأدبية، بينما يتولى صديق له تحرير الصفحة الاقتصادية، واجتمع بهما صاحب الجريدة، وصارحهما بأن الجريدة في حاجة إلى تجديد، كما قطع عليهما كل سبيل لإقناعه باستكتاب أقلام جديدة؛ فهو لا يريد أن يدفع مليمًا واحدًا، لكنه قرر التجديد على طريقته الخاصة؛ فأشرف النشار على الصفحة الاقتصادية وتسلم صديقه الاقتصادي مهام الصفحة الأدبية!

ومن الإسكندرية إلى دمنهور، ينقل رحاله بحثًا عن فرصة في المحاماة، ورأى محكمة الدلنجات تعقد في غرفة بها مقاعد لا تسع إلا ستة أشخاص! بينما يجلس أصحاب القضايا على الأرض، وكاتب الجلسة مصدوع الرأس يربطها بمنديل حريمي مفلفل، وإذا طلب رئيس الجلسة ملفًا؛ فإن الكاتب يغادر القاعة ليبحث عنه ويأتي به! وعن المرافعة في المحكمة يقول: "لم تكن الصعوبة التي واجهتني في أول عهدي بالمحاماة هي (ماذا أقول؟)، بقدر ما هي (كيف أقول؟) رغم أني دخلت المحاكم -كمتفرِّج- من قبل؛ فإنني لم أقدر صعوبة موقف المحامي إلا حين وقفته. كنت أود أن يجيء مكاني –كما نرى في محاكمات السينما الفرنسية- بجوار المتهم؛ فيميل إليَّ موشوشًا وأميل إليه هامسًا، وأن تتهيأ لي الأسماع حين يطلب مني القاضي أن أتفضل وأبدأ المرافعة، وأن يتاح لي أن أثب من مكاني لأمسك بتلابيب الشاهد، وسبابتي تكاد تخرق عينه، وأن أفضح كذبه بسيل من الأسئلة البارعة".

لكن الواقع يختلف عن الأحلام الوردية، ويتذكر محكمة الدلنجات فيقول: "كنت أجاهد بذراعي كي أجد لي مكانا، وإذا قام جاري عن يمين أو يسار قمت أنا أيضًا -لأني قزم ضئيل- بضغط أجسامهم، والمتهم وإن كان مقبوضًا عليه في قفص الاتهام؛ فهو بعيد عني. وإن كان مُطلق السراح؛ فهو يقف سدًا بيني وبين القاضي، يجد من حسن الأدب ألا يدير وجهه إليَّ، وإذا نظرت إلى الناس من ظهورهم وجدتهم كلهم أبرياء.. كل شيء يجري في عجلة، رول الجلسة به 250 قضية على الأقل!

قرر يومًا أن يقف أقرب ما يمكن من منصة القضاة، وإذا بالقاضي ينظر في اتجاه مغاير ويضرب بكعب قلمه على المنصة قائلًا: "اتفضل"، ونظر حقي للقاضي فرآه ينظر لمحامٍ غارق بين أكوام الورق يقلبها، فسكت وانتظر أن يحين دوره، ثم أعاد القاضي نفس الكلمة المقتضبة، ولم يتحدث أحد؛ فإذا بالقاضي يميل بكل جسمه إلى حقي وهو غاضب: ما قلنا ستين مرة اتكلم يا حضرة المحامي! ليكتشف حقي أن القاضي أحول!

قضى ثمانية أشهر في عالم المحاماة، لم تطل عن ذلك، تدخل أهله وأعملوا البحث والتنقيب، وأوجدوا له وظيفة معاون إدارة؛ فوافق عليها مرغمًا وبدأ مهام عمله في يناير/كانون الثاني 1927 بقرى منفلوط، واقتادته الصدفة البحتة في مارس/آذار 1929 للعمل أمينًا لمحفوظات بالقنصلية المصرية بجدة.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.