التقنية في مواجهة الديمقراطية

في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2021، استقالت عالمة البيانات "فرانسيس هوجن" من منصبها بشركة فيسبوك، ثم كشفت عن عشرات الآلاف من الصفحات من مستندات الشركة ووثائقها وأبحاثها ومراسلاتها، التي قُدِّمَت إلى الكونغرس ولجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الأميركية. وتشير الوثائق التي أثارت عاصفة من الكراهية ودعاوى قضائية ضد فيسبوك ومديرها التنفيذي إلى أن المنصة لا تؤثر فحسب على الصحة النفسية للمراهقين، وتُمكِّن انتشار خطاب الكراهية الشعبوي، وتُعزِّز بخدماتها عمل عصابات الاتجار بالبشر، بل إن الشركة تعلم بهذه السلبيات، وهي إما راضية عنها وإما عاجزة عن الحد منها؛ على عكس ما يقوله "مارك زوكربيرغ" عن قدرة المنصة وخوارزمياتها على توفير بيئة أكثر أمانا للمراهقين، ودعواه للمساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية والحد من خطاب الكراهية.

لا أريد في هذا المقال أن أحاول إثبات نية الشركة أو دعواها، بل أن أتتبع الأسباب التي جعلت حدوث مثل هذه الظواهر ممكنة، سواء على فيسبوك او إنستغرام أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي سيقودنا إلى استنتاج يُظهِر أن هذه الحالة لا تنطبق على فيسبوك وحده، ولا تتعلَّق بنية أحدهم أو عجزه، بل إنها صفة أساسية تَسِم جميع شركات التكنولوجيا العملاقة وتُحدِّد طريقة عملها وتُهيمن على نموذجها التجاري، وهي ما تُسميه عالمة الاقتصاد الأميركية "شوشانا زوبوف" بـ"فائض القيمة السلوكي".

ترى زوبوف أن شركات التكنولوجيا العملاقة في عالمنا المعاصر تعمل وفق نموذج عمل واحد أسَّسته شركة غوغل بعد أزمة "فقاعة الدوت كوم" عام 2008، وهو نموذج لا يتوقف عند بيع بيانات المستهلكين ومعلوماتهم ومراقبتهم، الأمر الذي تدعوه زوبوف "رأسمالية المراقبة"، بل يتعداه إلى تأسيس ما تُطلِق عليه زوبوف "سوق سلع التنبؤ"، وهي سوق تعتمد على جمع معلومات المستخدمين من شبكات التواصل وتحويلها إلى خوارزميات قادرة على التنبؤ بسلوكياتهم. ومن ثم تُباع هذه الخوارزميات ونتائجها إلى المُسوِّقين أو المتنافسين في السباقات الانتخابية أو الحكومات السلطوية كي تراقب المستهلكين رقابة أوسع وتجعل سيطرتها احتكارية أكثر في السوق.

سيُفيدنا كثيرا تحليل زوبوف في فهم الظاهرة، وهو أمر سيحدونا إلى تتبع جذورها التاريخية في القسم الأول من المقال. ويبدو أننا سنقف في مواجهة أطروحة أساسية سيجب علينا نقدها، وهذا النقد أول أهداف المقال. فهناك أطروحة تتزعَّمها زوبوف نفسها ويشاركها فيها العديد من كبار التقنيين في تلك الشركات، وعدد من المُعلِّقين والسياسيين الديمقراطيين، ويذهب هؤلاء جميعا إلى أن الظواهر التي كشفت عنها وثائق هوجن وغيرها من الظواهر المشابهة حقيقية، لكن يبدو أنهم يرون فيها ضريبة يجب دفعها للحصول على ثمار العالم التقني الموعودة، وأن الخوارزميات قادرة على تصحيح مسارها بنفسها، لا سيما أن زوبوف ترى أن الرأسمالية المعاصرة يمكن إصلاحها من داخلها بقيادة "كبار عقول عالم الأعمال".

الحجة الثانية التي سيتناولها المقال هي أن مجرد سلعة مثل "سلعة سوق التنبؤ" أمرٌ مُعادٍ للديمقراطية وحكم القانون والمساواة والخصوصية. وصحيح أن "رأسمالية المراقبة" جزء من الرأسمالية الاحتكارية، لكنني أذهب إلى أن الأمر أبعد من هذا، وأن آثاره تمتد من الاقتصاد إلى نطاقات الحياة الاجتماعية كافة، خصوصا آثاره السلبية على مستقبل الديمقراطية. الأمر الثالث الذي نركز عليه هو أن السقوط في رؤية متشائمة لمستقبل الإنسانية في ظل التقنية ليس سوى وجه آخر للرواية الوردية التي يروِّجها عمالقة التكنولوجيا عن قصة صعود التكنولوجيا الحتمية، ولكن في نسختها المتشائمة.

نشأة سوق التنبؤ وفائض القيمة السلوكي

بعد صعود الرأسمالية النيوليبرالية على إثر موجات التضخم والركود في سبعينيات القرن الفائت، قرر واضعو البرامج النيوليبرالية بعدها أن سياسات تدخُّل الدولة في الاقتصاد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للناس لم تعد ذات جدوى من ناحية الربح. وقد أبقت النيوليبرالية على العناصر الجوهرية من الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية، مثل الحرية والفردانية، لكن دور الدولة في الحماية الاجتماعية وبرامج الرفاه كان موضع خلاف حاد بين واضعي السياسات والمُشرِّعين. وفيما انتهجت بعض دول أوروبا ما سُمِّي بالليبرالية الانتظامية، التي تستهدف الإبقاء على برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها، لا سيما ألمانيا، ذهبت بريطانيا والولايات المتحدة إلى النقيض، إذ أخذت في تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتوسيع حرية السوق والتجارة ومؤسسات الإقراض الدولية على حساب الإنفاق الاجتماعي.

من هنا بدأت قصة التقنية الاحتكارية كما نعرفها اليوم، بالتزامن مع انهيار قيمة أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى فيما سمي بفقاعة "دوت كوم" عام 2001، الذي تبعه إحباط شديد من مستقبل التكنولوجيا ووعودها وقدرتها على تطوير الرأسمالية. بعد ذلك، اتخذت شركة غوغل خطوة ستُعرِّف من ذلك الحين فصاعدا مستقبل شركات التقنية وممارساتها؛ وهذه الخطوة هي تخليها عن عدائها للمكاسب من الإعلانات بسبب ضغط حاملي الأسهم. لقد قررت غوغل زيادة أرباح الإعلانات عن طريق جهنمي، وهو ما فتح الباب أمام بقية الشركات لتحذو حذوها باحتكار الوصول إلى بيانات مستخدميها، واستخدامها في خدمات الترويج والتسويق التجاري على الإنترنت، الأمر الذي عُرف منذ فترة باسم "استنفاد البيانات".

باستعمال قدراتها التحليلية الخارقة، اعتمدت غوغل طريقة جديدة في تحقيق الربح بواسطة بناء خوارزميات قادرة على التنبؤ بسلوك المستخدم الاستهلاكي؛ فمن مراقبة نشاطك على الإنترنت تتعرف الخوارزميات مثلا على عاداتك الشرائية وتفضيلاتك وطرقك في تنويع مصادرك الاستهلاكية، كما تتعرف بالطبع على مستوى الإنفاق وأنواعه، وحتى إحجامك عن شراء منتج معين عندما تلقيت إعلانا لمنتج آخر. ولا تُقدِّم هذه الخوارزميات للبائعين معلومات لحظية عن تفضيلات المستهلك فحسب، بل أيضا تنبؤات تفضيلاته في المستقبل القريب. مع هذه الثورة السلوكية، بات فائض البيانات أساسا لأسواق تنبؤات جديدة نعرفها اليوم باسم الإعلانات المُوَجَّهة (Targeted Advertising). هذا هو ما تسميه زوبوف "فائض القيمة السلوكي"؛ إذ يصبح سلوك المستخدم على الإنترنت، وبياناته المستباحة والمُحتكَرة، مَنجَما لاستخراج القيمة والربح. ولا تُلقي غوغل للمستهلك وقراراته بالا، فغالبا ما تؤخذ هذه البيانات دون موافقة أو إقرار من المستهلك.

سرعان ما صار هذا النوع الجديد من "سوق سلع التنبؤ" نموذجا يُحتذى في جميع شركات وادي السيليكون الكبرى، كما أصبحت الإعلانات ذات أهمية بالنسبة لغوغل، لا تقل أهمية عن تطوير محرك البحث الذي قامت على أساسه الشركة. فعند طرح غوغل للاكتتاب العام في 2004، كشفت الشركة أنها بعد تبنّيها تلك الخطة زادت نسبة إيراداتها بين عامي 2001-2004 بأكثر من 3500%.

تُشير زوبوف إلى أن انتقال مديرة غوغل التنفيذية "شيريل ساندبرج" إلى العمل في فيسبوك مَثَّل انتقالا سحريا يشبه العدوى للعمل بهذه الخطة الجديدة القائمة على استخراج فائض القيمة السلوكي، أو "تجارة سلع التنبؤ" التي لم تعد مقتصرة على شركات وادي السيليكون منذ عام 2008، بل انتقلت إلى قطاعات مثل التأمين وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتمويل والترفيه والتعليم والنقل وغير ذلك، مما خلق "نمطَ إنتاجٍ جديدا"، أو بحسب تعبير زوبوف "بيئة جديدة" كاملة من المُورِّدين والمُنتجين والعملاء وصناع السوق. في تلك السوق، يبدأ كل منتج أو خدمة بكلمة "ذكي" أو "مُخصَّص"، ويتصل كل جهاز بالإنترنت، ويكون كل "مساعد رقمي" ببساطة واجهة لسلسلة توريد للبيانات السلوكية، التي تساعد في التنبؤ المستقبلي فيما تسميه زوبوف "اقتصاد المراقبة".

إن "سوق سلع التنبؤ" يدمج ثلاث فئات في فئة واحدة: "المستخدم والمستهلك وبيانات المستهلك"، ومن ثم بات هذا الثالوث من الآن فصاعدا مجرد أوجه متعددة لظاهرة واحدة، تسميها زوبوف بـ"السكان الأصليين" على طريقة نموذج الغزو والاستغلال الاستعماري. إننا لا نعدم اليوم وفرة من التعابير التي تحاول توصيف ما غيَّرته السوق التكنولوجية على بنية الرأسمالية العالمية. فسنجد "الرأسمالية الخوارزمية"، و"الرأسمالية المعرفية"، و"الرأسمالية التواصلية"، و"رأسمالية البيانات"، و"الرأسمالية الرقمية"، و"الرأسمالية المعلوماتية"، و"رأسمالية المنصات"، و"رأسمالية المراقبة"، و"الرأسمالية الافتراضية"، على سبيل المثال لا الحصر. في الآونة الأخيرة إذن، تتخلَّى الرأسمالية عن نفسها وتتراجع إلى عالم من "أباطرة البيانات"، ولذا سُمِّيَت هذه الظاهرة بـ"الإقطاع الرقمي" و"الإقطاع التكنولوجي" و"إقطاع المعلومات"، أو ببساطة "الإقطاع الجديد".

لكن إذا لم تكن شركات التقنية العملاقة مثل غوغل وفيسبوك وأمازون تراكم ثرواتها عبر آليات الرأسمالية الاستغلالية القديمة للعمالة نفسها، وبينما نرى أن العملية الإنتاجية اليوم لا تقوم على التصنيع، بل على السيطرة الاحتكارية على مجموعات البيانات والخوارزميات لاستخراج عائدات الإعلانات المتولدة في أماكن أخرى من الاقتصاد الرأسمالي؛ فهل يُعَدُّ ذلك مرحلة جديدة من الرأسمالية؟ إن كبريات الشركات التي تعتمد على التقنية لا تدر ربحا، لكن قيمتها السوقية تواصل الارتفاع بفعل المضاربة في الأسواق، تُمثِّل ما يُعرف بنموذج "بيع النمو"، فهل يُعَدُّ هذا النموذج تجاوزا للرأسمالية؟

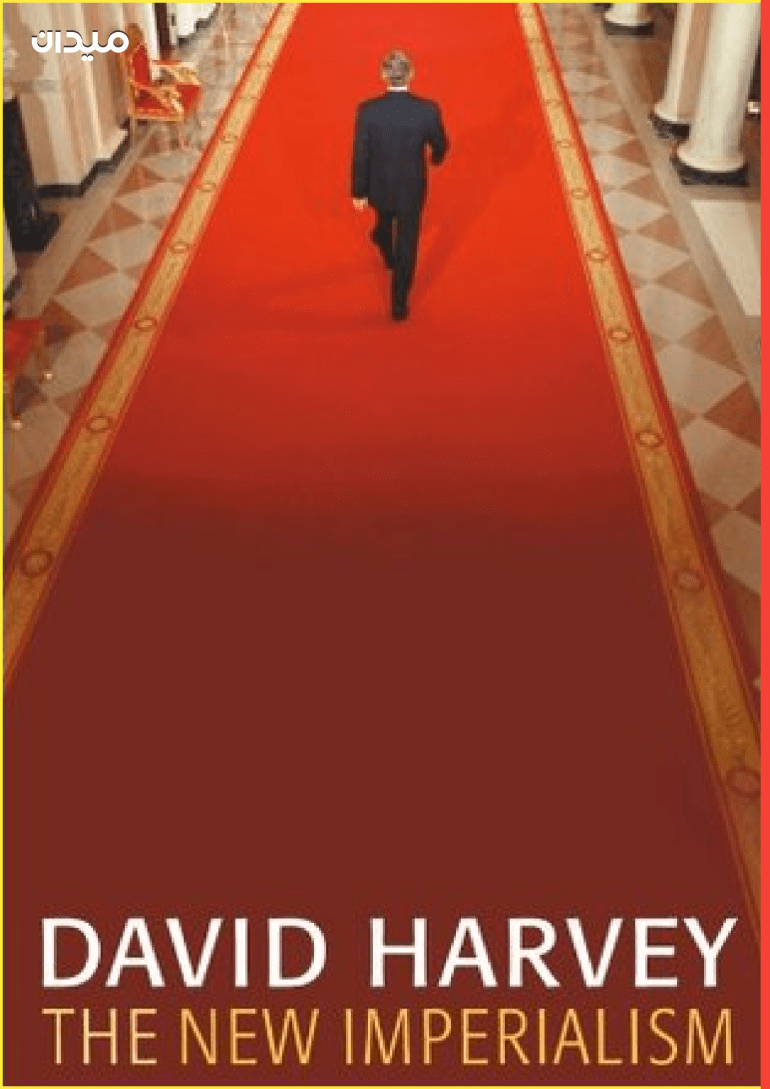

هل تُعَدُّ زيادة الرأسماليين ثراءهم، من خلال استخراج ومصادرة بيانات المستخدم الخاصة بنا، شكلا جديدا من أشكال "نزع الملكية الرقمي" يُغذي منطقا جديدا للتراكم يمكن اعتباره تغيرا بنيويا في هيكل الرأسمالية، على غرار نموذج "التراكم عن طريق السلب" الذي افترضه "ديفيد هارفي" في كتابه "الإمبريالية الجديدة"؟ أم أن الأمر، كما قال "سيدريك دوراند" في كتابه "الإقطاع التقني"، إن عمالقة التكنولوجيا يُخضِعوننا فعليا لحُكمهم عن طريق سيطرتهم على المعلومات والمعرفة فيما يُشبه "الاحتكار المعرفي"، ومن ثمَّ يخلقون وسائل أكثر تطورا من أي وقت مضى للاستيلاء على فائض القيمة دون التورط في العملية الإنتاجية؟

داروينية وداروينية مضادة

الحق أن معضلة التقنية الرئيسية حاليا، وطريقة استخراجها للقيمة عن طريق الاحتكار، ليس مجرد كونها احتكارا، وليس أنها تقودنا نحو واقع اجتماعي أشبه بعالم الأخ الأكبر، بل كونها انبنت على تحوُّل بنيوي في سوق العمل. إن دمج المعرفة بالتكنولوجيا وبالأسواق يعني أن الاحتقار سيلحق بكل مَن لا يمتلك ما يبيعه، وسينتصر نوع جديد من الفردانية، ليس "الفردانية الليبرالية" التي لطالما وعدنا بها المشروع الليبرالي، بل فردانية تقنية لا تهتم كثيرا إلا بثالوث "المستخدم-المستهلك-البيانات"، وسيصبح الشغل الشاغل لها أن يكون الفرد عبارة عن "صحيفة بيضاء"، أو كما سمَّاه المفكر الكاميروني "أشيل مبيمبي": "الناسي" الذي سيكون في كل يوم حطبا لـ"ترند" جديد، أو معركة فارغة جديدة، أو تحريض ضد الأقليات، أو نفث في نار الشعبوية التي أصبحت سمة عصرنا. المهم أن يكون الفرد وعاء من البيانات، ومحفزا للمزيد من استهلاك هذا القتال الطبقي الذي ينكر طبيعته على الإنترنت، لمزيد من المكسب، كما تخبرنا وثائق هوجن التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

سيبدو الآن لكل مستخدم واعٍ بأن "الاحتقار" سلعة الإنترنت الأساسية، إذ تُشير الإحصاءات التي تضمنتها الوثائق إلى أن أكثر المواد رواجا وترويجا هي مواد الحض على الكراهية والتعصب ضد الأقليات والسب والقذف والتفاهات التي ما تفتأ تتوالد ذاتيا كل يوم، وهي المواد الأكثر قدرة على اكتساب المهتمين الذين يتطوعون ببيانات اشتراكهم في المعارك لصالح المكاسب، كما تخبرنا الدراسات المُسرَّبة من مخابر فيسبوك، أو لصالح بناء مكتبة إنسانية تحتوي على أدق معلومات أفراد المجتمع التي يجري تحديثها لحظيا لأغراض الرقابة والتنظيم الاجتماعي، كما تخبرنا تجربة الصين.

الأمر إذن لا يتوقف عند الاحتكار، ولا يتفكك إلى صورة متشائمة كما تحاول أن تخبرنا مصطلحات مثل "الإقطاع " أو "الأخ الأكبر". إن المشكلة في مثل هذه المحاولات النقدية أنها تواجه داروينية التقنية القائمة على الصراع بداروينية مضادة نابعة مما سمَّاه رجل الأعمال والكاتب الأميركي "ألفن توفلر" في الستينيات "صدمة المستقبل"، أي إنها خيبة أمل في طموح مقاومة الرأسمالية. يُقدِّم لنا هؤلاء المفكرون التقنية الآن بوصفها مرحلة جديدة من تاريخنا الإنساني، وكأنها غير ذات صلة بالماضي الرأسمالي القريب.

التقنية وعداؤها للديمقراطية

لقد بشَّرنا فلاسفة عصر التنوير بالتقدم التاريخي، وبزمان خطي يسير في طريق مستقيم إلى ما هو أفضل وأرقى، لكن المفارقة في تاريخ التقدم أن كل إحباط تاريخي مرَّ بنا قَلَب فكرة التقدم على ذاتها وصوَّر التاريخ على أنه مسيرة مشؤومة نحو مزيد من الانحطاط والبشاعة. وحاضر التقنية ليس استثناء، إذ إن الآمال العراض التي انعقدت على صعود التقنية، وبشَّرت بمستقبل تتحالف فيه الآلة مع الإنسان ضد الشر، قد تحوَّل إلى نقيض يُنذر باندماج بين الآلة والشر في مأساة يصبح فيها الإنسان هو الضحية. لا هذا ولا ذاك أمر حتمي واقع، علينا فقط أن نبدأ بقبول أن كل سيناريو مشؤوم نخترعه لنرهب به أنفسنا من أنفسنا ليس إلا جزءا من تاريخنا، بناه بشر مثلنا ويمكن تجاوزه.

لقد درجت التقاليد الفكرية الغربية على شرح العالم السياسي الحديث وفهمه من خلال الفصل الثنائي بين الخاص والعام؛ بحيث يتمحور نطاق الخاص في الأسرة والحياة الشخصية والتفكّر الذاتي، ويتمحور العام في الأخلاق العمومية والتشارك وحكم الدولة والإدارة والمؤسسة. لكن هناك نطاق ثالث اقترحته المفكرة السياسية الألمانية الشهيرة "حنا أرندت" يتوسَّط هاتين المقولتين، وهو نطاق "الاجتماعي" حيث تتركز المشاعر والأحاسيس والتفضيلات الجماعية بين جماعات متصلة من الناس، وهي مجموعة قيم يتشاركها الناس دون اتفاق تُعبِّر عن آمالهم وانحيازاتهم الأخلاقية ورؤيتهم للمستقبل.

عندما انتصرت الديمقراطية على النازية في الحرب العالمية الثانية، ثم تفكك الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات بالتزامن مع صعود العولمة، كانت قد استقرت في الغرب مجموعة قيم عامة تحكم هذه النطاقات الثلاثة، فيدور الخاص بين قيم الأسر المسيحية المحافظة وقيم الفردانية المُعمَّمة، وتهيمن على العام القيم الرأسمالية ودولة المؤسسات والاقتصاد الحر وتراجع دولة الرفاه. أما النطاق الاجتماعي فتسوده قيم الديمقراطية والفردية وتقدير العلم والتفاؤل التقني، وغيرها من قيم تقاسمتها الرأسمالية النيوليبرالية على مضض مع الديمقراطية تحت ضغط الحركات العُمَّالية والمشاركة الاجتماعية. بيد أن هناك تطلُّعا أكبر أخذ يتشكَّل داخل مؤسسات النيوليبرالية مال ميلا متزايدا إلى التخلي عن القيم الديمقراطية، مع تركيز أكبر على جني مكتسبات العولمة ومراكمة الثروات، والانسحاب من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد المالي. وفي ذروة هذا الطموح وقفت التقنية واستثماراتها تنتظر ما يليق بها من اهتمام.

إن التقنية اليوم تستلب التاريخ الإنساني، وقد حذَّرنا الفيلسوف الألماني "مارتن هايدِغر" من قبل أن مشكلة التقنية لا تتوقف عند حقيقة أن تصورنا للمستقبل دائم الارتباط بالتقنية بشكل يعوقنا عن تصور أي مستقبل البتة دون التفكير فيها، بل تتجاوز ذلك إلى ماهية التقنية ذاتها وجوهرها، أي الدوافع الاجتماعية وراء ابتكارها والاعتماد عليها والتشبُّث بها. فإن كان الحال أننا ندور بين النظر إلى التقنية بوصفها مُخلِّصا سيصل في المستقبل ليحل مآسينا تارة، والنظر إليها بوصفها كارثة تجر الحاضر إلى مستقبل مشؤوم تارة أخرى؛ فالحق أن المأساة هُنا ليست راجعة إلى التقنية باعتبارها مجموعة آلات أو أدوات لاستخراج القيمة، بل إلى ما قادنا إلى الدوران بين هذين النقيضَيْن.

هناك عدة أسباب تُنذر بأن العصر التقني لا يُمثِّل تجاوزا للنيوليبرالية، وليس حتى تجاوزا إلى ما هو أسوأ منها. ومن بين هذه الأسباب أن أزمة النيوليبرالية تجلَّت في مجموعة مشكلات مزمنة لا تعمل التقنية على تجاوزها واستبدالها بمشكلات أخرى تُوجب تفكيرا جديدا، بل على تجذيرها وتوسيع مداها ونقلها إلى نطاقات أخرى من الحياة الاجتماعية والفردية؛ أو ببساطة تعميمها. لقد قال الاقتصادي النرويجي-الأميركي "ثورشتاين فيبلن" منذ ما يربو على عقد من الزمان في كتابه "نظرية الطبقة المُترَفة" إن الطبقة الرأسمالية بحكم طبيعتها تميل إلى الانسحاب من عبء الانخراط في العملية الإنتاجية، الأمر الذي بلغ أوجه مع اتساع الرأسمالية النقدية، وتزايد تحوُّل العلاقات بين الرأسمالي وغيره من علاقة منتج ومستهلك أو منتج وعامل إلى علاقة دائن ومَدِين، وهو ما تؤكده مقولات الثالوث التقني "المستخدم-المستهلك-بيانات المستهلك"، حيث يصير المدين نفسه المستخدم والعامل والمستهلك ومنجم البيانات التي تغذي سوق التنبؤ.

يُحيلنا هذا إلى أزمة ثانية تسببت فيها النيوليبرالية، وهي أزمة التشغيل (تشغيل العمالة)، التي عادة ما تُطرَح بوصفها مشكلة مستقلة عن بقية النظام الإنتاجي الذي تسبَّب في وجودها. إن البديهي أن ميل رؤوس الأموال إلى الاستثمار في منتجات الديون سيجتذب قدرا كبيرا من الأصول التي خُصِّصَت سابقا للاستثمار في إنتاج السلع، الأمر الذي سينعكس بالسلب على فرص التشغيل. لكننا إذا نظرنا إلى جوهر الثالوث التقني المذكور، فسنجد أن التحول التقني يصب في قلب هذه العملية: تقليص الاعتماد على العمالة، وتقليل العمل المأجور، لأن مجرد وجود "المستخدم" الثالوثي على شبكة الإنترنت ينتج بذاته قيمة عن طريق خوارزمية تعمل في الفراغ من تلقاء ذاتها، وهي في الأصل مجموعة عبارات برمجية كتبها شخص واحد أو أكثر بقليل. ولربما يرتفع دخل المُبرمِج إلى مستويات غير مسبوقة، والحق أن هذا حاصل بالفعل، ولكن من جهة أخرى ستقل جدا فرص التشغيل. الأهم أن ذلك يُحيلنا إلى معضلة ثالثة: التفاوت الاجتماعي الذي سيزداد بشدة، إذ ستحصل "العمالة المعرفية" على الفرص كافة، في حين سيلحق العار بكل مَن لا يجد شيئا يبيعه ضمن علاقات سوق سلع التنبؤ.

سنحيا، أو نحن نحيا بالأحرى، ضمن تقسيم جديد للمواقع الاجتماعية تصبح المعرفة فيه، بالتعريف، المعرفة اللوغاريتمية، ولن تبقى قيمة لأي مهنة أخرى غير قادرة على تحويل ذاتها إلى لغة الأصفار والآحاد. إن إحدى أهم الصفات التي تميز القطاع التقني المعاصر أنه، بدرجة ليست هينة، يعمل خارج إطار القانون الذي ينظم بقية نطاقات الحياة الاجتماعية، في حالة تشبه حالة كنيسة العصور الوسطى ذات الحكم المستقل. والحق أن عمل التقنية خارج نطاق القانون يعود إلى أمرين، أولهما: "الغموض الحوسبي" الكامن في طبيعة عملها ذاته.

لطالما اشتكى نقاد القانون وفلاسفته الغربيون من غموض القانون وإبهامه بإزاء تعدد حالات انطباق القانون ومن حوادث الحياة الاجتماعية والإنسانية، أما الآن فنحن أمام ظاهرة غامضة بما فيه الكفاية، بدرجة تُعجِز المُشرِّع عن فهم الموضوع الذي سيُطلَب منه سَنّ إطار قانوني يُنظِّم عمله. لقد رأينا جميعا تعبيرات لجنة الكونغرس في جلسة الاستماع إلى مارك زوكربيرغ على خلفية اتهامه بسوء استخدام بيانات المشتركين في فيسبوك لأغراض سياسية، وهو مشهد لم يخلُ من رعب اعتلى وجه زوكربيرغ، لكن علامات الدهشة وعدم الفهم التي ارتسمت على أعضاء لجنة الاستماع، باعتبارهم أشخاصا من جيل الحرب العالمية غير مُلِم بالعالم الإنترنت، لم تخطئها العين.

أما الأمر الثاني الذي يحيط الغموض فيه بالتقنية فهو الموضوعات التي تتناولها وتعتمد على تحويلها إلى سلع، والوتيرة التي تمت بها تلك العملية السريعة وغير المسبوقة في التاريخ، وهي عملية ليست لها أي سابقة قانونية بالطبع. هل اضطرت غوغل مثلا لاستصدار تصاريح من دول العالم لتصوير شوارعها ومراقبة خرائطها من أجل تطوير تطبيق "خرائط غوغل"؟ وهل احتاجت خوارزمية تتبُّع الهواتف إلى استشعار النقاط المزدحمة مروريا في طرق السيارات والمشاة إلى موافقة محكمة دستورية في دولة ما؟ الإجابة لا بالطبع.

حتى أكثر الحلول القانونية ديمقراطية، لا سيما تلك التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي عبر مؤسساته المختلفة وتستحق التقدير بالفعل، ويحاول من خلالها تقليص فرص الاحتكار التقني وممكناته، كما يحاول حماية خصوصية مواطنيه ضد تحويل بياناتهم إلى موارد مستباحة لاستخراج القيمة؛ يبدو أنها كلها حلول، مع فائدتها، ستبقى بلا قيمة لسببين: أولا أنها تحاول تقنين عملية استخراج بيانات يجب ألا توجد في الأصل، فتحويل البيانات إلى سلع للتنبؤ ليس لبَّ المسألة بقدر ما أن وجود مثل تلك البيانات وإتاحته من البداية ليس أمرا مقبولا، وثانيا أن الاستخدامات السياسية والاستبدادية بهدف الرقابة الأمنية أمر فاتن لأي دولة ذات حدود وسيادة، خاصة عند أول تخويف بخصوص أوضاع حدودها السياسية، أو بضرر اللاجئين على وحدتها القومية، أو بتناغم نسيجها الاجتماعي، كما توضح حالة الصين بجلاء.

أخيرا، تعتمد التقنية على تقويض حق تقرير المصير الفردي واستقلال الفرد وحقوق اتخاذ القرار، وذلك لصالح التدفق غير المُقيَّد للبيانات السلوكية التي تغذي الأسواق، وهي أسواق تخصنا لكنها ليست لنا. وأفضل وصف لهذا الطاغوت المُعادي للديمقراطية والمناهض للمساواة هو أنه انقلاب مدفوع بالسوق من الأعلى: الإطاحة بالشعب الذي أُخفِي داخل حصان طروادة تكنولوجي رقمي، دون أن يتمكَّن في الأخير من الانعتاق. بناء على قوة ضمِّ البشر في داخله، يحقق هذا الانقلاب تركيزات حصرية للمعرفة والقوة، أي إنه شكل من أشكال الاستبداد يتغذى على الناس، لكنه ليس من الناس. ومن المفارقات أن هذا الانقلاب يُحتفَى به باعتباره "يُضفي الطابع الشخصي" على الأشياء، في حين أنه يتجاهل ويتخطى ويحل محل كل ما هو شخصي.