الغسَّاني.. الوزير المغربي الذي زار الأندلس ليحرر أسراها المسلمين

عرف المغرب الأقصى الإسلامي نوعا مختلفا من العلاقات مع أوروبا منذ وطئت أقدام الفاتحين المسلمين هذه الأراضي في النصف الثاني من القرن الأول الهجري/السابع الميلادي، فقد كان المغرب نقطة انطلاق لافتتاح الأندلس وجزر "ميورقة"، كما كان نقطة انطلاق لفتح صقلية وجنوب إيطاليا، وعلى مرِّ قرون طويلة لعبت العلاقات الدينية بين الإسلام وأوروبا في غرب البحر المتوسط أدوارا مفصلية في تشكيل الصورة الذهنية عن الآخر لدى كلٍّ منهما.

ومما لا شك فيه أن الأندلس ودخول وتوطُّن الإسلام فيها كان الباعث الحثيث لانفجار شرارة الثورة المضادة المتمثِّلة حروب استرداد الأرض وطرد الإسلام منها، والتي كانت بدورها مقدمة لنشأة ظاهرة الحروب الصليبية التي استمرت طيلة قرنين في الشرق الأوسط وبلاد الشام، لكنها أبدا لم تنسَ لثمانية قرون ثأرها القديم في جنوب غرب أوروبا (الأندلس).

لهذا السبب لم يتورَّع ملوك "أراغون" و"ليون" و"قشتالة" عن استغلال كل فرصة ليتقدَّموا صوب الجنوب، صلحا أو قتلا وتدميرا لاستعادة أراضي الأندلس، حتى تمكَّنوا من إسقاط آخر معاقل المسلمين في "غرناطة" عام 1492م/897هـ، لتبدأ مرحلة جديدة ستستمر قرنا وبضع قرن ذاق المسلمون "الموريسكيون" فيها كل أنواع الظلم والبطش والقتل من خلال "محاكم التفتيش" الشهيرة في ذروة العصبية الكاثوليكية التي اعتبرت إسبانيا نفسها -وبرعاية من البابوية في روما- راعيتها في غرب أوروبا. ولذا لم تنقطع حروب إسبانيا مع جيرانها في بريطانيا وهولندا وفرنسا التي تحالفت مع الدولة العثمانية آنذاك لأسباب سياسية ودينية واقتصادية.

لم يتوقَّف تمدُّد الإسبان والبرتغال في كل شبر من الأندلس، وقد راحوا فوق ذلك يضعون موطئ قدم لهم في الكثير من مدن ساحل البحر المتوسط في تونس والجزائر والمغرب، واستطاعوا في القرن الخامس عشر الميلادي احتلال العديد من المدن المغربية مثل "أصيلا" و"العرائش" و"طنجة" و"سبتة" و"مليلية" وحتى "تونس" و"وهران" وغيرها. ولهذه الأسباب مجتمعة لم يجد أهل الجزائر وتونس سوى طلب المدد من الدولة العثمانية التي شهدت ذروة مجدها على يد سليم الأول وابنه السلطان سليمان القانوني، وكان لتدخُّلهم في شمال أفريقيا دور محوري في سحق الإسبان وهزيمتهم على الأقل في تونس والجزائر.

خصوصية المغرب في العلاقة مع إسبانيا

ظل للمغرب الأقصى خصوصيته واستقلاله في ظل الدولة الوطاسية (1472-1552)، ثم دولة الأشراف السعديين (1554-1659)، ثم السلالة العلوية الفيلالية التي تحكم البلاد منذ عام 1661 وحتى يومنا هذا. وقد تعاملت هذه الدول الثلاثة مع العالم الغربي وعلى رأسه إسبانيا والبرتغال بحذر وقوة إن استدعى الأمر، وبسبب المأساة الأندلسية، وهجرة مئات الآلاف من الأندلسيين صوب الدول الإسلامية في شمال أفريقيا من الإسكندرية المصرية في أقصى الشرق مرورا بمدن تونس والجزائر وحتى المغرب الأقصى، وجد الحكّام المغاربة أنفسهم مجبرين على التعامل مع القضية الموريسكية والعدو الإسباني من باب الاضطرار وسياسة الأمر الواقع.

وإذا كان المغاربة قد دخلوا في حروب ومعارك عسكرية ضد الإسبان والبرتغاليين واستطاعوا استعادة العديد من مدنهم المحتلة مثل العرائش وأصيلا والجديدة وطنجة في أزمنة السعديين والعلويين، فإنهم كانوا في الوقت نفسه أكثر دول وشعوب شمال أفريقيا اهتماما بالعلاقات الدبلوماسية والسفارات مع دول أوروبا الغربية وعلى رأسها إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا وهولندا.

وقد أحصى أستاذ التاريخ الحديث "عبد الرحيم بنحادة" 16 سفارة بعثها السلاطين المغاربة إلى مدريد، العاصمة الإسبانية، بين عامَيْ 1500-1900، وتراوحت مهام هؤلاء السفراء بين البحث في قضايا افتكاك الأسرى، ومسألة الجلاء عن الثغور التي احتلتها إسبانيا في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن قضايا حدودية ارتبطت بالواقع الذي عرفه المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

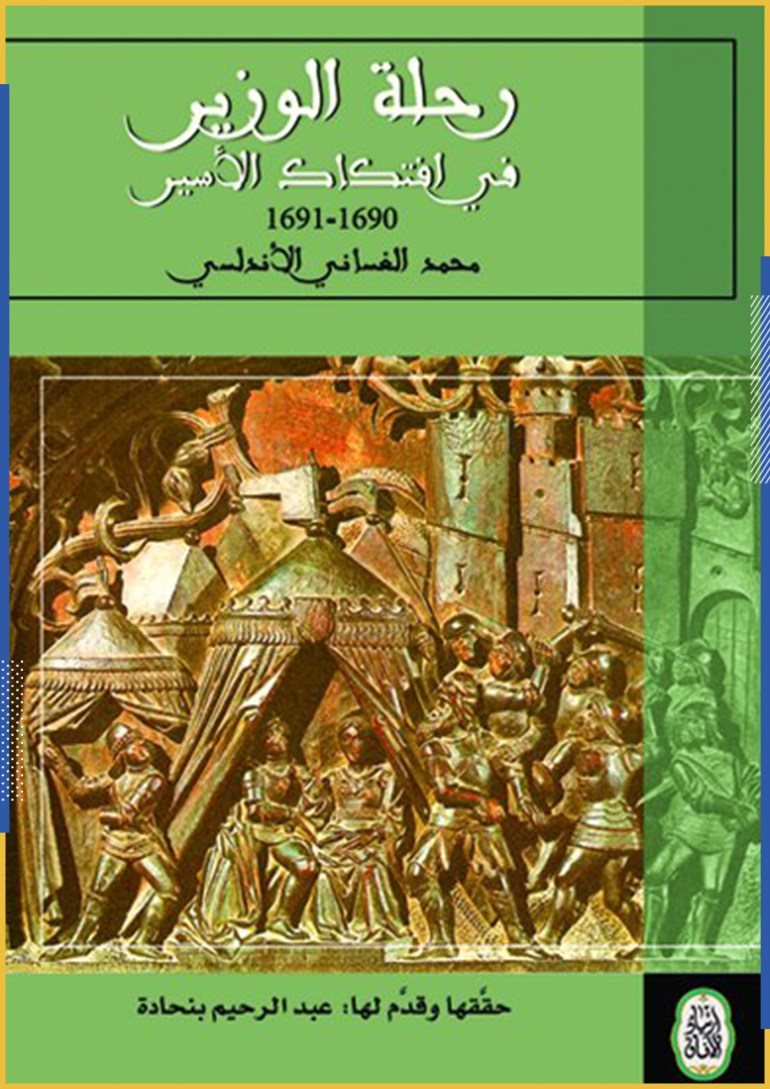

ورغم كثرة الموفدين المغاربة إلى إسبانيا فإن قلة منهم هي التي اهتمت بتدوين الرحلة والأسفار والملاحظات والغرائب والعجائب، ولم يكن من هؤلاء الستة عشر سوى أربعة فقط، منهم الوزير الغساني الذي زار إسبانيا عام 1690، وكان الغرض من رحلته افتداء الأسرى المسلمين واسترجاع ما نهبه الإسبان من المخطوطات العربية، وقد دون تفاصيلها في مخطوطته التي حققها بنحادة بعنوان "رحلة الوزير في افتكاك الأسير"، وهي الرحلة التي نحن بصدد الحديث عن بعض جوانبها.[1]

مَن هو الغساني؟

مَن هو الغساني الذي أسند إليه السلطان المغربي "إسماعيل العلوي" قيادة هذه السفارة، وإيصال الرسالة إلى الملك الإسباني "كارلوس الثاني" (1661-1700)؟ إنه الوزير "محمد بن عبد الوهاب الأندلسي الفاسي الغساني"، وهو من كبار مثقفي عصره كما نرى عند مَن ترجموا حياته وسيرته، فقد ترجم له المؤرخ "محمد القادري" في "نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشر" بقوله: "هو الكاتب الأرفع أبو عبد الله محمد المدعو حمو بن عبد الوهاب الوزير الغساني الأندلسي الفاسي. كتب للسلطان مولانا إسماعيل (العلوي الفيلالي 1672-1727)، وكان نجيبا في ذلك، ذكر أنه كان كل ما يَلقى من الأوامر يكتبها ويستوفيها، ولا يغرب عليه شيء منها مع كثرتها. وقد أرسله السلطان إلى بلاد الروم بالأندلس، بقصد أن يستخرج ما بأيديهم من أسرى المسلمين، ويستخرج ما بقي من الكُتب بالمشاهد التي كانت للمسلمين، وألَّف في رحلته تلك كتابا سمَّاه «رحلة الوزير في افتكاك الأسير»".[2]

كما ترجم له المؤرخ "محمد بن جعفر الكتاني" في "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس" بمثل ما ترجم له القادري وزاد عليه، فوصفه بـ "الفقيه المتفنن الدراك المتقن"، وأضاف عنه: "كانت له سرعة في نسخ الكتب لا تُعرف لغيره"، وبحسب المرجع نفسه فقد توفي الغساني "إثر وقوعه في المرض عام تسعة عشرة ومئة وألف" أي عام 1707. أما "أغناطيوس كراتشكوفسكي"، العلامة والمستشرق الروسي صاحب كتاب "تاريخ الأدب الجغرافي العربي"، فقد ترجم له بقوله: "وأبو عبد الله محمد الوزير الغساني من أسرة أصلها من الأندلس، لكنها استقرت بمراكش، وعمل كاتبا ببلاط الشرفاء العلويين بمكناس في عهد مولاي إسماعيل الطويل الأمير، واكتسب الشهرة خبيرا بأسماء الكتب وخطاطا وناشرا فنيا".[3]

إذن رغم الاقتضاب الذي اتسمت به ترجمة الغساني في مصنفات التراجم المغربية التي عاصرته أو جاءت بُعيد وفاته بقليل، فإن رحلته إلى إسبانيا وما شابها من تفاصيل تنم عن ذكاء هذا الرجل وعلمه، وقدرته على المقارنة الموضوعية والمنطقية، فضلا عن اعتزازه بدينه وتراثه.

رحلة الوزير في افتكاك الأسير

في عام 1689، تمكَّن السلطان الشريف "مولاي إسماعيل العلوي" من استرجاع مدينة العرائش المُطلة على المحيط الأطلسي بعد احتلال الإسبان لها مدة ثمانين عاما متصلة. وقد سقطت الحامية الإسبانية في يد الجيش المغربي كأسرى حرب، وأراد السلطان المغربي استغلال هؤلاء الأسرى لتحقيق صفقة تبادل كبيرة تخلد في سيرته وتاريخه، حيث سعى لاسترجاع ما يقرب من 500 أسير مسلم على الأقل بين مغربي وموريسكي في السجون الإسبانية، مع استعادة ذخيرة مهمة من الكتب المؤلفة من خمسة آلاف مخطوط إسلامي هي بمجملها مكتبة السلطان مولاي "زيدان الناصر السعدي" التي تعرَّضت للسطو على أيدي قراصنة إسبان عام 1612، عندما كان البحارة المغاربة ينقلونها من مدينة "آسفي" إلى مدينة "أغادير" عبر البحر، وهي المحفوظة حتى يومنا هذا في دير الإسكوريال.[4]

على هذا الأساس كان مسار رحلة الوزير الغساني، حيث خرجت السفارة من مراكش باتجاه سبتة ومنها انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 1690 متجهة إلى جبل طارق، ومرت على مدن عديدة حتى بلغت مدريد في ديسمبر/كانون الأول 1690، وبعد قضائها أكثر من ستة أشهر في مدريد غادرت السفارة من العاصمة في اتجاه طليطلة في مايو/أيار 1691، ما يعني أن السفارة كلها استغرقت قرابة ثمانية أشهر.

كانت قضية فكاك أسرى المسلمين حاضرة في ذهن ووجدان الغساني منذ وطأت قدماه أرض إسبانيا، ففي مدينة "قادش" في أقصى جنوب إسبانيا التي يسميها "قالص"، وكنوع من أنواع الاستقبال الحافل لسفارة رسمية مغربية ألزم بها ملك إسبانيا حكَّام مدنه، خرجت جموع الإسبان وأسرى المسلمين لاستقبال هذه السفارة، وقد قال عنها: "ولقينا مَن بمدينة قالص من الأسارى رجالا ونساء وصبيانا وهم يفرحون ويُعلنون بالشهادة ويُصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون بالنصر لسيدنا المنصور بالله تعالى، فذكّرناهم ووعدناهم بالخير من أن سيدنا أيَّده الله غير تاركهم ما دام فضل الله عليه، لا سيما وقد تقرَّر لديهم أن سيدنا أيَّده الله لم يكن له قصد ولا نية في جمعه لسائر النصارى الذين في رِبقة الأسر إلا بقصد فكاك المسلمين من يد العدو الكافر دمَّره الله".[5]

لم يغِب عن الغساني تعريجه على قضية الموريسكيين وأوضاعهم بعد السيطرة الإسبانية الكاملة على البلاد، فحين مرَّ على مدينة "شريش" في أقصى جنوب إسبانيا، قال مؤكدا إن "جلَّ أهلها من أهل الأندلس وأعيانهم الذين تنصَّروا، وهم أهل حراثة وفلاحة".[6] بل لفت انتباهه تقرُّب أحفاد أهل الأندلس المسلمين إلى سفارتهم حين عرفوا أنهم مسلمون قادمون من المغرب لأجل السفارة، لا سيما أهل مدينة تُسمى "البريجة"، ففيها "انتسب لنا البعض إلى الأندلس بإشارة خفية، ولم يقدر على التصريح بغير كلام خفي"، أي إن بعض أهل هذه المدينة أشاروا بطرف خفي إلى أصولهم الإسلامية واعتزازهم بها، ولم يُصرِّحوا في هذه اللقاءات الرسمية التي حضرها الإسبان خوفا من محاكم التفتيش ورقباء السلطة.

لكن كلما ارتقى الوضع الاجتماعي "لبقايا الأندلس" كما وصفهم الغساني، لا سيما المتنصِّرين منهم، صرَّحوا له باعتزازهم بإرثهم وتاريخهم على الملأ دون مواربة، ففي مدريد التقى برجل "يُسمى دون ألونصو حفيد موسى أخ السلطان حسن (النصري من ملوك بني الأحمر في القرن الخامس عشر الميلادي) المتغلب عليه بغرناطة.. ودون ألونص هذا هو رجل حسن الأخلاق، حسن الشباب، له قوة وشجاعة معروفة عند النصارى.. ومع هذا فهو مائل إلى مَن يلقاه من أهل الإسلام، ويذكر نسبته، ويعجبه ما يسمعه من الحديث عن الإسلام وأهله، ولقد حدَّثني عن أمه أنها حين حملت به اشتهت الكُسكس، فقال لها أبوه لعل هذا الحمل الذي في بطنك من ضنو المسلمين يداعبها بذلك".[7]

مشاهد الرحلة

هناك العديد من المشاهد والانطباعات التي رآها الغساني في رحلته إلى إسبانيا، منها ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والثقافية، ومنها ما يتعلق بالأوضاع الدينية وغلبة الحس الكاثوليكي ونفوذ رجال الكنيسة أو كما يسميهم "الفرايلية" في الحياة اليومية في إسبانيا، بل قوتهم السياسية في بعض الأحيان فوق الملك كارلوس الثاني نفسه، ومنها ما يتعلق بالأوضاع السياسية للقارة الأوروبية وتأثيراتها على الداخل الإسباني وفكرة الأحلاف والعداوات القائمة حينذاك على أساس ديني بين الكاثوليك والبروتِستانت والإنجيليين، فضلا عن علاقات المصاهرة البينية بين الأُسَر الحاكمة الأوروبية وتأثيراتها على مستقبل الحُكم وانتقاله لا سيما في إسبانيا.

ولقد فرض الحضور العثماني القوي في أوروبا وغرب البحر المتوسط نفسه على موضوعات الغساني، وتأثيرات هذا الحضور السلبية على إسبانيا التي كانت تُكن العداء الشديد للعثمانيين الذين عملوا على محورين أساسيين ضد الإسبان؛ الأول مساعدة الموريسكيين بالسلاح والنجدة والإنقاذ والإخلاء، والثاني بالتحالف مع فرنسا العدو التقليدي للمملكة الإسبانية حينذاك. وقد وقعت حروب بحرية بين الجانبين في مواضع شتى لاقى الإسبان فيها هزيمة قوية، ولا شك أن الغساني أبدى إعجابه بالعثمانيين ودعا لهم بالنصر والظفر، بينما دعا على الإسبان ومَلكهم الذي وصفه بـ"الطاغية" بالتدمير والبوار.

حرص الغساني أيضا على تسجيل كل غريب شاهده مدة مقامه في هذه الديار، فقد كان من أوائل المؤرخين والرحالة المسلمين الذين تناولوا مسألة مصارعة الثيران وكلف الإسبان بها، "فإن من عوائدهم إذا كان شهر ماي في العاشر منه أو في النصف يختارون ثيرانا فحولا سمانا، ويأتون بهم إلى تلك البلاصة (الحلبة)، ويزينونها بأنواع الفُرش من الحرير والديباج، ويجلسون في المجالس المُطلّة على البلاصة، ويطلقون الثيران واحدا واحدا، ويدخل إليهم مَن يدَّعي الشجاعة ويُحب إظهارها راكبا على فرسه ليُقاتل الثور بالسيف، فمنهم مَن يموت ومنهم مَن يقتُل".[8]

لفت انتباه الغساني ذي الأصول الأندلسية الثروةَ الطائلة التي تمتَّعت بها "إصبانية" في ذلك العهد؛ مقارنة بالدول الأوروبية "العجم" الأخرى، بسبب احتلالهم للقارة الأميركية ونهبهم لثرواتها، التي سمَّاها بلاد الهند كما دأب الرحالة الأوروبيون وغيرهم على ذلك الوصف في ذلك الحين، فكتب قائلا: "لم يزالوا يملكون في الهند بلدانا كثيرة وأقاليم متسعة يجلبون منها كل سنة ما يُغنيهم، وبحصول هذه البلاد الهندية ومنفعتها وكثرة الأموال التي تُجلب منها صار هذا الجنس الإصبنيولي اليوم أكثر النصارى مالا وأقوى دخلا، إلا أن الترف والحضارة غلبت عليهم، فقلما تجدُ أحدا من هذا الجنس يتاجر أو يسافر للبلدان بقصد التجارة كعادة غيرهم من أجناس النصارى مثل الفلامنك والإنجليز والفرنسيس والجنويز وأمثالهم".[9] وهي ملاحظة ذكية تُبيِّن لنا الأسباب التي أدت إلى تراجع النفوذ الإسباني في القارة الأوروبية والعالمية بعد ذلك.

لاحظ الغساني أيضا تنوُّع الطبقات الاجتماعية الإسبانية في ذلك العهد، وقد وصف أفقرهم بـ"البداوة" وأعلاهم قليلا بأهل "مدنية وتحضر"، ووصف "الفرايلية" وهم طبقات الرهبان والمتنسكين في الأديرة وعوائدهم، وعزوف النساء عن الزواج منذ الانضمام إلى الرهبنة وحتى الموت، والأوقاف المالية التي اعتمدوا عليها، كما لم يغب عنه وصف أهل "اللصوصية" وقطاع الطرق وخطورتهم خصوصا في وسط إسبانيا حيث الجبال والصحاري والمغاور، كما اهتم بذكر الطبقة الأرستقراطية والإقطاعية التي وصفها بـ"الكبيرة" ممن كانوا يطلقون عليهم اسم "القُند" أو "الدوك" وأمثالهم.

وأكَّد الغساني أن مَن يستحقون بلوغ لقب "الكبيرة" من المنضوين للطبقة الأرستقراطية، يجب أن يكونوا ذوي ثروات طائلة، وتاريخ قديم طويل في خدمة النصرانية، وأن هذا المنصب أو الانتساب لهذه الطبقة الاجتماعية العليا في المملكة الإسبانية كان وراثة متنقلة عبر الأجيال، وله طقوس بل وملابس خاصة تختلف عن ملابس طبقة العامة من أهل الحِرَف والصناع والفلاحين والرهبان وغيرهم.

وعلى حد قول الغساني "الكبيرة عندهم هو أن يعمل على كتفه صليبا في ثوبه المدثّر به برقْم (تصوير) معلوم عندهم، وهي درجة كبيرة لا يدركها إلا مَن له قدم في النصرانية، ويعد لنفسه فيها سبعة أجداد بإشهاد من نصارى كل زمان.. فيؤمر بعمل الصليب على كتفه بعد أن يعطي عليه أموالا لأهل الديوان (القصر والحكومة) وبعدهم للفرايلية (الكنيسة ورجالها) الذين يُعطونه الإذن فيه أيضا.. وهذه العلامة الصليبية لا يلحقها إلا من الذين لهم عراقة أصل في النصرانية أو الذين هم من جنس الأندلس (المسلمين المتنصرين القدامى) وكانوا أكابر قومهم وتنصروا لأغراضهم فأعطوا حينئذ تلك العلامة، وهي دالة على عراقتهم في الأصالة وعلامة على كبيرتهم في هذا الدين الفاسد".[10]

سلم الوزير الغساني رسالته إلى الملك كارلوس الثاني وكان شابا مريضا قصير القامة، وقد استقبله أحسن استقبال، وقد تضمَّنت الرسالة كما علمنا طلبينِ أساسيين، هما الإفراج عن الأسرى المسلمين في إسبانيا كلها، والطلب الثاني إعادة المخطوطات والمكتبة الزيانية السعدية القديمة التي حوت ما بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف كتاب من أمهات الكتب الإسلامية. ولا ندري نتائج هذه السفارة المثيرة والمهمة تاريخيا وأنثروبولوجيا واجتماعيا لإسبانيا عام 1690 بعد ثمانين عاما فقط من قرار الطرد الإسباني للموريسكيين الذي وقع قبل ذلك عام 1609، لكننا نتلمس من "رحلة الوزير في افتكاك الأسير" أن فئات كثيرة كانت لا تزال تكتم إسلامها حتى بعد الطرد الرسمي من خلال "الإشارات الخفية" التي فهمها الغساني من زواره أحفاد المسلمين الأندلسيين.

_______________________________________________________________________

المصادر:

- رحلة الوزير في افتكاك الأسير، مقدمة المحقق ص13.

- القادري: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشر

- رحلة الوزير في افتكاك الأسير 1690 ـ 1691

- أحمد شوقي بنين: خزانة مراكشية بالأسكوريال، ص127-142.

- رحلة الوزير ص54، 55.

- السابق ص58.

- السابق ص60.

- السابق.

- السابق ص91.

- السابق ص92.