ميدان يحاور المخرج أمين نايفة.. لأن الجدار في حياة كل فلسطيني أكبر مما تتخيّل!

مئتا متر هي المساحة التي تَحُول بين مصطفى وزوجته وأطفاله، ولا يمضي الليل ولا ينجلي دون أن يُوقَد في شرفته نور أو يبصره في نافذة حجرة صغاره على مرمى البصر، مُذيبا بذلك تلك الهوة، ومُحطِّما الحاجز الفاصل بينهما. فلم يشق جدار الفصل العنصري الذي شرع الاحتلال في تشييده عام 2002 الأراضي الفلسطينية فحسب، وإنما كذلك حيوات ساكنيها التي باتت مُعلَّقة على جانبين.

"مصطفى" هو الشخصية الرئيسية التي جسَّدها الممثل الفلسطيني علي سليمان في الفيلم الروائي الطويل والأول لكاتبه ومخرجه "أمين نايفة". عموما، كان يمكن لفلسطينيي الضفة الغربية المتزوجين من مناطق 48 الحصول على لم شمل وحق مواطنة وجواز سفر إسرائيلي، لكن هذا بات بعيد المنال بعد البدء ببناء الجدار العنصري. ليحيا مصطفى في الضفة الغربية، على جانب من الجدار بعينين شاخصتين إلى عائلته الصغيرة، دون أن يملك سوى محاولاته اليومية لبث الدفء إليهم ولو من بعيد. وحينما يرقد ابنه في المستشفى يقطع دربا شاقا مؤلَّفا من مئتي كيلومتر للوصول إليه.

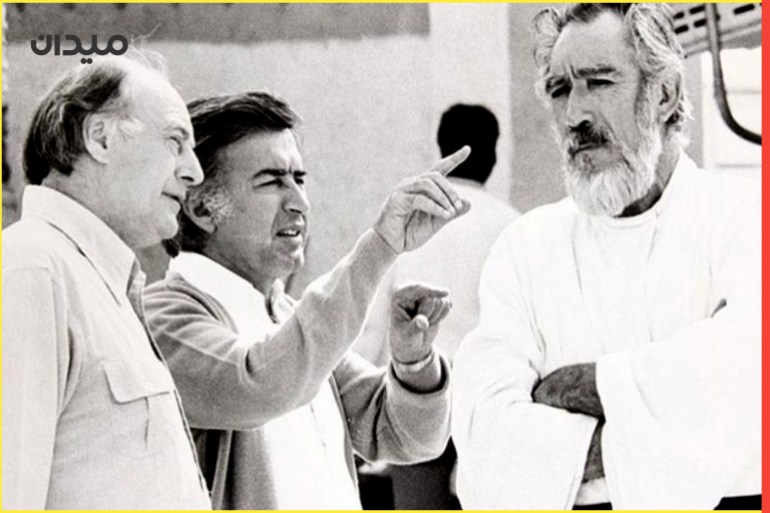

وحدها التجربة والواقع ما دفع المخرج إلى صناعة فيلمه الذي نال 25 جائزة حول العالم، منها خمس جوائز من الجمهور، واختارته الأردن لتمثيلها في الأوسكار. يُنزِل أمين المشاعر والإنسان منزلة فضلى في سينما يُؤْثِر مخرجوها السيناريوهات المُكدَّسة بالإسقاطات السياسية المدسوسة والواضحة، ويختار مقاومة تنسف كل ذلك ولا تعبأ إلا بالانفعالات والتفاصيل وتناقضات الشعور كافة. لذا كان مسعانا في هذه المقابلة لـ "ميدان" التعرُّف على شخصية أمين نايفة ومنظوره للسينما والواقع والقضية الفلسطينية.

ميدان: لا ريب أنك وجدت دافعا لامتهان الإخراج، وتفضيل السينما تحديدا لتكون وسيطا لك للتعبير عن ذاتك، فكيف تَشكَّل شغفك بالسينما؟

تفتح وعيي خلال شرارة الانتفاضة الثانية بفلسطين، إذ اندلعت وأنا بعد في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. تزامنت سنواتها الخمس المشتعلة مع فترة مراهقتي، وراودتني أسئلة تتصل بالأحداث الصعبة لفلسطين، لأغرق حينها في التفكير فيما أفعله في حياتي. تصادف ذلك مع وقوع حدث كبير آنذاك، وهو وفاة المخرج الكبير مصطفى العقاد.

مات العقاد في أحداث تفجير فندق في عَمّان، وكان خبر وفاته مدويا، وإن لم أكن أعرف عنه شيئا. شرع العديدون في الكتابة عنه ورثائه، بالطبع لم يكن الفيسبوك قد وُجد بعد، لكنَّ الكثيرين تحدَّثوا عنه في المحطات الفضائية. وددت حينها أن أعرف عنه أكثر، فقرأت سيرة حياته وتاريخه.

وجدتني مشدودا بما قرأت، بينما أنا في مرمى الأحداث العنيفة التي أحاطت بي وقتها، سواء في الانتفاضة الفلسطينية أو في العراق. انبثقت الفكرة، عثرت على ما جعلني أفكر في السينما وفي الأفلام. وفي المقابلة التي قرأتها لمصطفى العقاد، تعلقت ببوحه عن حلمه وطموحه أن يصبح مخرجا. لِمَ صنع فيلم "الرسالة" وكيف سافر إلى أميركا، ودراسته هناك وكفاحه واتخاذه قراره بأن يكون راويا/حكاء للقصص ومحاولته العمل مخرجا، ونصيحة منتج أميركي له آنذاك نصا: "أنت عربي مسلم، مما يعني أن فرص الإخراج بالنسبة إليك ضئيلة. إن أردت أن تكون مخرجا يجب أن تكون منتجا حتى يكون لك مطلق السيطرة على أفلامك"، وبالفعل عمل العقاد منتجا في بداياته، وفي النهاية هو الذي أنتج وأخرج فيلم "الرسالة".

بناء على تلك النصيحة، درستُ الإنتاج في الجامعة ولم أدرس الإخراج. كان هدفي أن أصير منتجا ومخرجا، أريد أن أصنع قصصي. لكن في فيلمي الطويل الأول "200 متر" لم أكن المنتج، كان معي المنتجة مي عودة، وهي مَن قامت بالدور بكفاءة. أديت قليلا من العمل فيه، لكني لم أحمل العبء.

ميدان: نلاحظ مركزية الجدار في أفلامك، فما الذي تقصده بذلك؟ كما لا يمكن إغفال وجود شابة ألمانية ضمن شخصيات العمل، فهل قصدت بذلك التدليل على جدار برلين؟

لأكون صادقا، هذا الجدار كان ولا يزال جزءا بشعا من حياتي. فعائلتي مُقسَّمة، وتوجد حاليا على طرفَيْ الجدار. فدار سيدي، أي دار جدي وأخوالي وأصدقاء طفولتي، في الجهة المحتلة الإسرائيلية، وأنا موجود في الضفة الغربية. حين أُقيم جدار الفصل العنصري انفصلت عن أهلي، مما خلَّف لديَّ أثرا عميقا. طرأت الكثير من المواقف مع جميعنا ومع أمي تحديدا، فوالدتي تعيش معنا، لكن الأمر ليس سهلا عليها أن تذهب للتردد على ذويها. أنا لا أُحبِّذ استخدام كلمة "ضحية"، لكني أحد الكثيرين الذين تأثروا وعاشوا مأساة حقيقية بسبب هذا الجسم الغريب الذي وُضع في بلادنا، ولا أعني بذلك الجدار فحسب، وإنما جُل دولة الاحتلال.

بلا شك كان هناك إشارة/مرجعية لجدار برلين، بالأخص أني تعمَّدت أن تكون الشخصية من برلين دونا عن أية مدينة أخرى. في إحدى النسخ الأقدم من النص، كان هناك نقاش مباشر عن هذا. وبعد تفكير عميق، ارتأيت أنه يكفي الإلماع والمشاهد سيلتقط المقصود، وما من داعٍ أو حاجة إلى استخدام الملعقة، على حدِّ تعبير بعض الأشخاص.

ميدان: كم عاما عكفت على العمل، حقا سبع سنوات؟!

أخذ الفيلم سبع سنوات بالفعل. كتبت النسخة الأولى في 2013، تنقلت بعدها للانضمام إلى ورشات كتابة. ترددت على منصات إنتاج مشترك، بحثا عن منتجين مهتمين بالموضوع الذي أعمل عليه. حظي موضوعي باهتمام طوال الوقت، لأن القصة سلِسة ومباشِرة. نحن نتحدث عن أب يحيا في جانب بينما زوجته وأطفاله يعيشون في الناحية الأخرى، وهو عاجز أن يكون معهم. حينما كنت أُقدِّم الفكرة للناس، كانت تلامسهم بسهولة، لكن المعضلة كانت أنها المرة الأولى التي أُخرِج فيها فيلما طويلا، فكان ذلك باعثا للتردد، أعني الدخول في مغامرة مع شخص لا يزال يعتزم بدء طريقه.

احتجت بعض الوقت حتى تيقَّنت من أن النص قد نضج، وصار لدي الثقة بالنفس أني جاهز. واضطررنا أنا ومي عودة أن نُعِدَّ فيلما قصيرا سمَّيناه "العبور"، لنخلق وثيقة بصرية تُثبت مقدرتنا على حكاية هذه القصة، ولنمنح فكرة عن العالم والجدار والحواجز لأي منتج مستثمر في العمل. كان الفيلم القصير بحد ذاته ناجحا، فشارك بأكثر من أربعين مهرجانا وفتح لنا الطريق، فكان أحد المسرِّعات التي سرَّعت عجلة الإنتاج وربطتنا بسهولة أكثر مع المنتجين، لأنهم كانوا بحاجة إلى رؤية شيء مرئي.

ميدان: ما رؤيتك التي تحب التعبير عنها في أفلامك؟

أنا دائما واضح ومباشر. توجُّهي بالإنتاج السينمائي أو بالعمل المرئي يقتصر على سينما الواقع، لأنها أكثر قُربا من حياتنا. بيد أنه عند قراءتي للإنتاجات، خاصة التجارية، سواء بفلسطين أو العالم العربي أو مصر خاصة، أحس أن لدينا مشكلة، فنحن نمر بالكثير من الأشياء في حياتنا اليومية لكننا لا نحكي عنها ولا نخاطبها باللغة التي قد تكون ملائمة لتلك القصص.

أرى أن الحكايات التي اعتادت أن تُروى في السينمات الثلاث على حدٍّ سواء لا تشبه في آلية تنفيذها واقعنا، ولا تعالج المشكلات بالطريقة التي تجعلنا مفعمين بمشاعر قوية، إذ يطغى فيها الاهتمام بالصورة والشكل الفني على المشاعر الإنسانية. لذا فإنني بنهجي أحاول أن أكون أقرب للقصة الإنسانية. بشكل تقريبي، فإن عملي يُعَدُّ في منطقة ليست مستغلة استغلالا كافيا سواء في الإنتاج العربي السينمائي أو التلفزيوني، لأن هناك أناسا يمكن أن يَعُدّوا سينما الواقع مباشِرة أو مُملة، نظرا لأن الحوار فيها يفوق السرد البصري.

ميدان: كيف ترى السينما الفلسطينية؟ بمعنى أدق هل عالجت/عكست الواقع كما ينبغي؟

بالتأكيد، عبَّرت السينما الفلسطينية عن الواقع، بل واعتلت عتبات كبرى في المهرجانات العالمية، فترشحت للأوسكار وشاركت بمهرجان "كان". لكن انطباعي كوني مشاهدا قبل أن أكون منتجا أن بعض أفلام السينما الفلسطينية تحوي جزءا غامضا، لا يفهمه عامة الناس حتى المشاهد الفلسطيني نفسه، مثل أفلام "إيليا سليمان"، وأن بعضها الآخر قد يترك المشاهد مُحمَّلا بأسئلة عن القصة والحبكة والشخصيات ومواقع التصوير.

نعم، يَعُدّها الجمهور الغربي أو مَن يعيشون خارج فلسطين جيدة، لكن مَن يعيش بالداخل يبارحه شعور أن مجمل القصة ليست منطقية أو تفتقر إلى ملامسة الحقيقة. وهذا ما حرصت عليه في "200 متر"، أن أكون قادرا على رواية القصة لجمهور أجنبي ليس لديه خلفية عنها، دون أن أخل بأصالتها، ليشعر الفلسطيني أنها حكايته.

في الحقيقة، أنا حقا فخور بهذا. أشاد العديدون ممن شاهدوا الفيلم في فلسطين بالعمل ومواقع التصوير وأسماء الأماكن. كما أن الطريق الذي رسمته في الرحلة منطقي جدا للمشاهد الفلسطيني؛ من أين انطلق وكيف وصل إلى الجدار. بالطبع هذه التفاصيل لا تلقى اهتماما عند عديدين، لكني اهتممت جدا بها، بل إني تمنيت أيضا العمل على توحيد لهجة الممثلين، لكن لم يكن معي مدرب لهجات، ولم يتوفر الوقت. كان المفترض أن تكون لهجتهم جميعا من منطقة واحدة، لأنهم تقريبا انطلقوا جميعا من المحافظة ذاتها، لكنها على كل حال لم تكن مشكلة كبيرة.

ميدان: هل هناك قضايا أخرى تستولي على تفكيرك وتناقشها بشكل جانبي مع القضية الفلسطينية؟

القضايا الاجتماعية، أعمل إلى الآن على مشاريعي القادمة، لكن اهتمامي منصب على تلك القضايا التي تمس حياتنا اليومية، لا أكترث حقا بالفنتازيا والخيال العلمي والرعب والإثارة. توجُّهي العام كما سبق وذكرت نحو حياة العامة. هناك فكرة أسعى إلى تطويرها عن طفل قادم من عائلة مُفكَّكة يجد نفسه في قرية بعيدة عن كل ما يعرفه، مُجبرا على التواصل مع مَن حوله. هذا هو الإطار الذي أحاول فيه حكاية قصصي، التواصل والمشاعر والعائلة والشأن الاجتماعي.

ميدان: ماذا عن الأشياء التي أثَّرت فيك ويمكن أن نلمسها مستقبلا؟

أمور لا حصر لها، أكثرها مآسي الشعوب العربية، كالانتفاضة الفلسطينية الثانية، أيضا هناك حرب العراق ثم حرب سوريا واليمن وليبيا. أشعر أنني جزء من المنظومة العربية، أتوجَّع على كل ما يحدث وأحس به، من فلسطين إلى البلدان التي قلتها ومصر وسائر البلدان. لدي حلم أنه في يوم من الأيام قد نكون جسدا واحدا تقام فيه الجسور بين الشعوب العربية.

ما زلت أذكر مقطع فيديو رأيته منذ نحو 10 سنوات، كان لعضو البرلمان البريطاني جورج غالوي، ويبدو أنه صُوِّر في دولة عربية أظن أنها لبنان، وأعتقد أنه كان يحاضر مجموعة من الشباب يبدو أنهم كانوا من أكثر من بلد عربي، خاطبهم قائلا: "أنتم تتحدثون لغة واحدة، في الغالب لديكم دين واحد وتاريخ واحد، حاضركم كله مرتبط ببعضه، مستقبلكم بين أيديكم لتحددوه". أعطتني تلك الكلمات حافزا، منذ أن سمعتها وأنا أتدبر فينا نحن البلاد العربية وفيما صرنا إليه. مَن تَسبَّب في هذا؟ نحن أم الاستعمار؟ إنه الاستعمار قطعا، ووقتما نتخطى هذه العقبات فسنعود جسدا واحدا.

ميدان: ما دمنا قد تطرقنا إلى مشاريعك المقبلة، هل القصة التي أتيت على ذكرها هي عملك الحالي أو القادم؟ وهل أفلامك القادمة من وحي تجاربك أيضا؟

أجزم أنها من الأعمال التي تُعَدُّ قيد التطوير، إذ إني أملك ما يزيد على الفكرة، وبإمكاني أن أستفيض قليلا في حديثي عنها. القصة هي عن طفل وُلد في دبي، والداه في بداية الانفصال. في عطلته الصيفية، يجد نفسه يتأهب للعودة مع والده إلى موطنه، الأردن، إلى حين عثور والدته على منزل جديد وانتقاله معها إليه. بعد سفره مع أبيه يتلقى الأخير مكالمة طارئة من عمله، يُعلمونه بحاجتهم إليه. يجد الأب نفسه مضطرا إلى ترك الصبي في كنف عمه، في قرية في جنوب الأردن، دون علم الأم، ويرشوه بشيء كبطاقة بنكية تُمكِّنه من ابتياع ما يريد على الإنترنت، مقابل صمته وإحجامه عن إبلاغ والدته، ويؤكد له أنه لن يتركه سوى أسبوع فقط وسيعود.

يمتد الأسبوع ليصير شهرين، يجد الفتى نفسه فيهما مدفوعا في تجربة في قرية نائية يناهز ساكنوها 500 نسمة. لكن المميز بهذه القرية وجود قلعة صليبية هي محور الأحداث بسائحيها. تتوطد رابطة بين هذا الصبي وبين رجل عجوز، يصبح الأخير أقرب لمرشد له في مغامرته التي سوف يعيشها. القصة ليست عن فلسطين، فبوجود تلك القلعة المترعة بالتاريخ تكون عن بلاد الشام. في هذا السياق، تعرفت على الممثل جمال سليمان عندما كنت في مصر، وعرضت عليه دور الشيخ في القصة ووافق، وإن شاء الله سيصبح العمل حقيقيا يوما، لعله قريب.

لن أستمد جُل أعمالي من تجاربي. أحداث تلك الحكاية وغيرها الآن ليست مبنية على شيء عشته، هي أفكار تراودني فأُطوِّرها وأُفكِّر فيها، لكني طوال الوقت أحاول العثور على ما يربطنا بتلك القصة. يلزمك شيء شخصي تستطيع به الإحساس بالشخصية وتفهُّم دوافعها. حين تكتب حكاية ابحث في كينونتك أنت وفي أعماقك، اعثر على بذرتها، ستجد أن لها أصلا في تجربتك أو حياتك. أما عن تقديمي لعمل يُعبِّر عني، فما كان له أبلغ الأثر عليّ سبق وقدَّمته في فيلم "200 متر". وإن حدث وعزمت على تكرار هذا فستلزمني ربما عشر سنوات أكون خلالها قد خضت وعبرت خلال تجربة جديدة.

ميدان: السينما سليلة سبعة فنون، فما دورها في المجمل وفقا لرؤيتك؟

بالنسبة لي وظيفة السينما هي تحريك المشاعر وخلق حالة وعي. متى استطاعت ذلك سيظل المتلقي يفكر في ما شاهده، يتحدث عنه أو يشاركه مع آخرين. على سبيل المثال، كان عرضنا لـ "200 متر" في مهرجان الجونة يوما استثنائيا، حيث قارب الحضور الألف.

ما زلت أذكر كمَّ المشاعر التي رأيتها في عيون الحاضرين، ومدى تأثُّرهم، أقبل نحوي شباب وشابات قائلين إنها المرة الأولى التي يحسون ويفهمون فيها ويعون ماهية الجدار في حياتنا اليومية. هذا مهم، أن تنقل المشاعر التي تخالجهم. هذه هي وظيفة السينما كيفما أتخيلها وأراها اليوم، قد تتغير مستقبلا، لكن هذه رؤيتي في الوقت الحالي.

ميدان: أين المرأة في السينما الفلسطينية، ففي أغلب الأفلام نرى الرجل هو المتصدِّر، وما موقعها في سينما أمين نايفة؟

المرأة موجودة وبقوة في السينما الفلسطينية، هناك عدد لا بأس به من المخرجات الفلسطينيات اللاتي عملن أفلاما طويلة، أذكر منهن آن ماري جاسر ونجوى نجار وسهى عراف. في أفلامهن غالبا ما تُسند البطولة إلى امرأة، لكن بالفعل أعمال المخرجين الشباب تكون الشخصية الرئيسية تسير في اتجاه أن تكون رجلا، قد يرجع هذا لأن المخرجين هم مَن يكتبون أفلامهم في الغالب، في سياق السينما المستقلة وكلٌّ منهم يحكي عما يعرفه، عن نفسي كان مصطفى الأقرب إليّ، لأني أفهمه وأشعر به، وهو ما لا أتيقن منه تماما في حال كانت الشخصية امرأة.

في المَشاهد التي كانت تجمع بين مصطفى وزوجته سلوى، أضافت الممثلة اللي قامت بالدور "لنا زريق" للشخصية أبعادا لم أفكر بها قبلا، من حيث مشاعرها وطريقة تحدُّثها. ولأنني ليس لدي أطفال، فلم أكن مدركا تماما لمشاعر إنسان له ثلاثة أبناء، يرزح تحت ضغوط ويعمل في وظيفتين. لكن هذه هي بالفعل الحياة الطبيعية التي تحياها مَن قامت بالدور، ولديها هذه المسؤوليات، لذا فقد شرحت لي الأشياء التي لم أكن أعرفها أو أفهمها أو لم أنتبه إليها.

إلى اليوم، لم أروِ قصة من وجهة نظر فتاة. في الواقع، حاولت مرة واحدة لكن لم أُوفَّق. لكنَّ حضور المرأة في أفلامي مرهون بالقصة وسيرها، فأنا لا أفكر صراحة هل سأحكي قصة رجل أم امرأة. أترك نفسي مع التيار وأرى أين يتجه، وأقنع بما يمنحني من شخوص. بهذا، ليس لدي أفضلية، إذا جالت بخاطري حكاية ما وحدث أن كانت من وجهة نظر امرأة فسأتعامل معها كوني كاتبا من هذا المنطلق. لكن أغلبها أراه من وجهة نظري الشخصية، فأجدني أتعامل معها من وجهة نظر رجل.

ميدان: حدِّثنا عن اختيارك للممثلين في الفيلم.

عند كتابتي للشخصيات كنت قد استوحيتها من الواقع ومن قصص حقيقية، من معرفتي أو من البحث الذي كنت أُعِدُّه. وما إن شرعت باختيار الممثلين حتى حرصت أن تكون الشخصية قريبة من الممثل، وعليّ الإقرار بأنني كنت موفَّقا في ذلك. فقد كان كل ممثل متماهيا مع شخصيته التي أدَّاها على طبيعته، ولم يحاول أحد التصنُّع. حتى إن بعض ردود الأفعال كانت تساؤلات عما إذا كان هذا الفيلم روائيا أم وثائقيا؟ بالطبع هو فيلم روائي، لكنه حقيقي جدا، لشدة ما تشعر أن الممثلين من الشارع، أي إنك قد تصادفهم، فهم أناس عاديون. وهذه هي اللغة السينمائية التي أتعاطى معها، الشارع، وكيف يتحاور فيه الناس ويتصرفون وما إلى ذلك.

ميدان: إذا افترضنا زوال الجدار العازل الذي بناه الاحتلال وصوَّرته في فيلمك، فهل سينكشف لنا جدار آخر وضعه أهل البلاد في الداخل؟

بالتأكيد، يوجد جدران وهمية. هذا الجدار المحسوس هو جدار أسمنتي نراه، لكن هناك جدران غير مرئية موجودة، نحس ونصطدم بها. مثلا في مشهد في الفيلم تصل الشخوص أخيرا إلى الجدار، يتنفسون الصعداء، لا يبقى سوى عبورهم للجهة الأخرى، لكنهم يصدمون بعصبة من الفتوات يصرخون أن هذا الجدار لهم، ويريدون أجرا لقاء السماح بتخطيه. وتلك العقبات والمنغصات موجودة إلى اليوم. والمتابع للشأن الفلسطيني الداخلي، خصوصا ما جرى من أحداث في الفترة الأخيرة، يدرك أن هذه الجدران حاضرة بقوة في المشهد، وإلى الآن ترفض أن تغيب.

ميدان: في بداية فيلم "200 متر" يضيء البطل مصباحا لتحية أطفاله، وفي نهايته في لقطة بديعة يشعل عدة أضواء، فهل قصدت رسالة معينة من ذلك؟

أُفضِّل عدم شرح النهاية وتركها للمشاهد. وإن أمكنني الإجابة عن هذا السؤال بإيجاز، فإن هناك مَن أدركها بأكثر من طريقة، البعض ظن أنها أضواء عيد الميلاد الاحتفالية أو أضواء الكريسماس. لكن بالنسبة لي هذه الأضواء في النهاية هي التي أهداها أبو نضال لمصطفى في بداية الفيلم في مشهد قال له فيه إنه يرغب في إنزال هذه المتعلقات عنده.

لهذا فالمشهد ببساطة أن البطل بعد كل الصعاب التي عركها ومرَّ بها، بعد كل المعاناة والتضييق على حق بسيط من حقوقه كأن يكون مع طفله في المستشفى، يحتفل بالشيء المتوفر بين يديه، فنحن دائما ما نتعامل مع الواقع بمقدراتنا. يستفرغ مصطفى جهده لإخبار أبنائه: أنا هنا وسأظل هنا، وبكل قوتي معكم، ولن أستسلم للواقع البشع الذي نحيا فيه.